『話し言葉』と『書き言葉』をご存知でしょうか。

人は普段『話す』ときの言葉と『書く』ときの言葉を自然と使い分けています。

文章を書く際、無意識に『話し言葉』を使ってしまっていて、「何か違和感がある」と感じたことはありませんか?

その違和感を払拭するために、『話し言葉』について、ご紹介いたします。

事実を正確に伝える必要がある文章を書くことを仕事としている場合、『話し言葉』で書いてしまうことのないように注意する必要があります。

文章の中で『話し言葉』と使うと、執筆者の印象を悪くしたり、文章の品格を下げてしまったりする可能性があるからです。

代表的な『話し言葉』の一つに『ら抜き言葉』がありますが、文化庁の『言葉遣いに関すること』の中で以下が記載されています。

『使用例が報告されているものの、現時点では共通語において誤りとされており、新聞等ではほとんど用いられていない』

文化庁『言葉遣いに関すること』

新聞等でも用いられていないため、『話し言葉』は控えるようにした方が良いです。

一方で、相手とコミュニケーションを取りたい場合に、文章をやわらかく表現できる良さも持ち合わせています。

その特徴を理解し、場合に応じた使い分けを行っていく必要があります。

本記事では、『話し言葉』について、その特徴や『書き言葉』との違い、使い方をご紹介いたします。

文章を書く上で、場面に応じた『話し言葉』の使い分けは非常に重要となりますので、ぜひ参考としてください。

話し言葉の意味と書き言葉との違いは?

まずは、『話し言葉』についてご紹介いたします。

- 話し言葉の特徴

- 書き言葉との違い

話し言葉の特徴

『話し言葉』とは、たとえば対面や電話で直接相手と会話をするときに用いる言葉のことです。

相手と会話をするときに、その都度、文法まで気にして話すことは少ないと思います。

例えば、同僚と昼食を食べに行くときに「近くに寿司屋があるけど、生ものは食べれる?」というフレーズ。

ここに用いられている『食べれる』は『話し言葉』で『ら抜き言葉』とされています。

本来であれば、『食べる(動詞)』と『られる(助動詞)』で、『食べられる』という言葉として使われますが、会話上では『ら』が省かれています。

このように言葉を削っても相手に意味が伝わるような言葉を『話し言葉』と呼び、対面や電話で直接相手と会話をするときは、よく使用されています。

一方で、『書き言葉』は、文章を書くときに用いる言葉のことです。

学校教育で習う言葉は『書き言葉』の方となります。

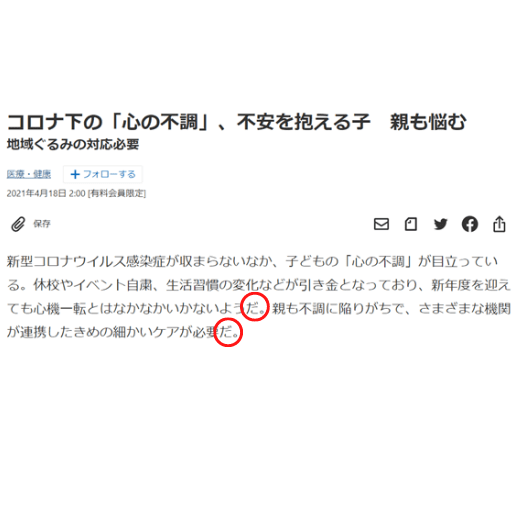

新聞記事を見ると『~だ』や『~である』で文末を締めくくられていると思います。

これは、『~です』・『~ます』といった『話し言葉』に変わる『書き言葉』の表現方法となります。

私たちが言葉を使うときは、状況に応じて上記の2種類の言葉を自然と使い分けているのです。

書き言葉との違い

『話し言葉』が『書き言葉』と違う点は、文法にもとづいた固い文章表現を行わないことです。

そのため、文章を作成する際は『話し言葉』に変わり『書き言葉』を用いる必要があります。

『話し言葉』とは、会話から生まれて広がった新しい言葉であり、やわらかい文章表現を可能とします。

以下に例をあげます。

話し言葉:ビジネス書には、いろんなジャンルがあります。

書き言葉:ビジネス書には、様々なジャンルがあります。

いかがでしょうか。

相手と会話をしている分には特に違和感を持たないと思いますが、気を付けないといけないのは、文章を作成する際も使ってしまう可能性があることです。

残念ながら、『話し言葉』は学校教育で習う『書き言葉』と違い、歴史が浅く正式な言葉遣いとして認められていません。

意図せず文章の中で『話し言葉』を使用してしまった際に、

『正しい言葉の使い方を知らない人が執筆した文章』

と捉えられる可能性がありますので、注意が必要です。

文章に品格を持たせるためにも、文章を書く際は『書き言葉』を使用しましょう。

話し言葉と書き言葉を使い分けるポイント

それでは、ここからは『話し言葉』と『書き言葉』の使い分けをご紹介いたします。

プライベートでの文章には話し言葉でOK

以下のようなプライベートでの文章には『話し言葉』を使用しても問題ありません。

むしろ、『話し言葉』を好んで使用される方が多いと思います。

- SNS

- LINE

- メール

『書き言葉』を用いると文章が固くなりますので、こういったシーンでは『話し言葉』を用いて文章を柔らかくした方が、相手との距離を縮めやすいので効果的です。

但し、SNS・LINE・メールを『ビジネス』で使用される際は、注意しましょう。

理由は、次でお話しいたします。

公に公開する文章もしくは資料にはNG

以下のような公に公開する文章もしくは資料には『書き言葉』を使います。

- ビジネス文書

- 論文

- 企業サイト

- 記事

事実を正確に伝える必要がある場合や、読者に有益な情報を伝えるための文章には『書き言葉』が適しています。

『話し言葉』を用いると、読み手に『稚拙な文章』といったネガティブな印象を与えてしまい、信頼を失ってしまう可能性があります。

文章に使いがちな話し言葉の代表例一覧

以下に代表的な『話し言葉』をご紹介いたします。

- ら抜き言葉

- い抜き言葉

- 不必要な『て』の挿入

- 意味をうやむやにする言葉

- んを付ける

- 接続詞を口頭語にする

ら抜き言葉

動詞に助動詞の「られる」を付けた後、『ら』が抜け落ちた言葉が、『ら抜き言葉』です。

以下に3つの『ら抜き言葉』の例をご紹介いたします。

- 見れる→見られる

- 来れる→来られる

- 食べれる→食べられる

見れる→見られる

『動詞(見る)』+『助動詞(られる)』=『見られる』が本来の姿ですが、『話し言葉』では、『見れる』と省略して使われています。

来れる→来られる

『動詞(来る)』+『助動詞(られる)』=『来られる』が本来の姿ですが、『話し言葉』では、『来れる』と省略して使われています。

食べれる→食べられる

『動詞(食べる)』+『助動詞(られる)』=『食べられる』が本来の姿ですが、『話し言葉』では、『食べれる』と省略して使われています。

文章を書く際は、『ら抜き言葉』を使用しないように注意しましょう。

い抜き言葉

『ら抜き言葉』に似た『い抜き言葉』があります。

『い抜き言葉』は、『~している』から『い』が抜け落ちた言葉です。

以下に3つの『い抜き言葉』の例をご紹介いたします。

- お世話になってます→お世話になっています

- 返事をしてません→返事をしていません

- 休んでません→休んでいません

お世話になってます→お世話になっています

『なっています』が本来の姿ですが、『話し言葉』では『なってます』と省略して使われています。

返事をしてません→返事をしていません

『していません』が本来の姿ですが、『話し言葉』では『してません』と省略して使われています。

休んでません→休んでいません

『休んでいません』が本来の姿ですが、『話し言葉』では『休んでません』と省略して使われています。

文章を書く際は、『い抜き言葉』を使用しないように注意しましょう。

不必要な『て』の挿入

本来であれば不要である『て』を間に挟んで使っている場合も『話し言葉』です。

以下に3つの例をご紹介いたします。

- ココは高くてこわい→ココは高くこわい

- リンゴを食べたくて→リンゴ食べたいがために

- 私を待たないで→私を待たずに

ココは高くてこわい→ココは高くこわい

『高くこわい』が本来の姿ですが、『話し言葉』では『高く』と『こわい』の間に『て』を間に挟んで使われています。

リンゴを食べたくて→リンゴ食べたいがために

『食べたい』が本来の姿ですが、『話し言葉』では『食べたい』に『て』を加えて『食べたくて』として使われています。

私を待たないで→私を待たずに

『待たず』が本来の姿ですが、『話し言葉』では『て』を加えて『待たないで』として使われています。

それにより、助動詞も『ず』から『ない』に変更されています。

間に『て』を挟む場合も『話し言葉』となりますので、文章を書く際は使用しないように注意しましょう。

意味をうやむやにする言葉

本来であれば明確に表現するところをうやむやにしてしまう場合も『話し言葉』です。

以下に2つの例をご紹介いたします。

- 私的には→私としては

- みたいです→です

私的には→私としては

『私的には』と言うとソフトな印象に聞こえますが、曖昧な表現となってしまいます。

これも『話し言葉』で、明確な言い回しである『私としては』が適切な表現となります。

みたいです→です

『みたい』を付けるのも曖昧な表現です。

これも『話し言葉』で、明確な言い回しである『です』が適切な表現となります。

ビジネスの場では、事実を正確に伝えることが求められるため、文章中で『~的には』・『~みたい』といった表現を使用することは控えましょう。

んを付ける

本来であれば不要である『ん』を間に挟んで使っている場合も『話し言葉』です。

以下に3つの例をご紹介いたします。

- あんまり→あまり

- そうなんです→そうなのです

- そうなるなんて→そうなるとは

あんまり→あまり

『あんまり』は本来の『あまり』を撥音化させた表現の『話し言葉』です。

そうなんです→そうなのです

『そうなんです』は本来の『そうなのです』を撥音化させた表現の『話し言葉』です。

そうなるなんて→そうなるとは

『そうなるなんて』は本来の『そうなるとは』を撥音化させた表現の『話し言葉』です。

撥音化させることにより言いやすくした『話し言葉』となりますが、文章を作成する際には使用しないように注意しましょう。

接続詞を口頭語にする

接続詞を口頭語としている場合も『話し言葉』です。

以下に3つの例をご紹介いたします。

- だから→そのため

- なので→したがって

- でも→しかし

だから→そのため

『だから』は『助動詞(だ)』+『接続助詞(から)』を組み合わせた言葉です。

本来であれば接続詞として文頭では使えませんが、『話し言葉』として使われています。

接続詞として文章の文頭で使用する場合は、『そのため』に言い換えます。

なので→したがって

『なので』は『助動詞(な)』+『接続助詞(ので)』を組み合わせた言葉です。

本来であれば接続詞として文頭では使えませんが、『話し言葉』として使われています。

接続詞として文章の文頭で使用する場合は、『したがって』に言い換えます。

でも→しかし

『でも』は本来であれば接続助詞であるため文頭では使えませんが、『話し言葉』として使われています。

接続詞として文章の文頭で使用する場合は、『しかし』に言い換えます。

文章を書く際は、接続助詞を文頭で使用しないように注意しましょう。

一覧化!文章中の話し言葉を書き言葉に直そう

ここでは、『話し言葉』を『書き言葉』に直した例を紹介いたします。

| 話し言葉一覧 | 書き言葉一覧 |

|---|---|

| 今日のイベントに来れるようになった | 今日のイベントに来られるようになった |

| ちゃんと確認してますか? | きちんと確認していますか? |

| やっぱり寝坊でしたか | やはり寝坊でしたか |

| とってもわかりやすい文章です | 非常に分かりやすい文章です |

| どっちが私の分でしょうか | どちらが私の分でしょうか |

| それは正解じゃない | それは正解ではない |

| あんまり美味しそうではない | あまり美味しそうではない |

| いっぱい報告したいことがあります | 数多くの報告したいことがあります |

| だから、事前準備は大切です | したがって、事前準備は大切です |

| 震えるくらい嬉しいことがありました | 震えるほど嬉しいことがありました |

| ちょっと不安が残っています | 少し不安が残っています |

| この課題は、そこが問題じゃありません | この課題は、そこが問題ではない |

| 今回の企画は新しいです | 今回の企画は新しい |

| 全然はかどりません | 全くはかどりません |

| このお店のコーヒーが一番美味しい | このお店のコーヒーが最も美味しい |

| どっちを選べばよろしいでしょうか | どちらを選べばよろしいでしょうか |

| だんだんと暗くなってきました | 徐々に暗くなってきました |

| どんどん成長しています | 急速に成長しています |

| やっとゴールが見えてきました | ようやくゴールが見えてきました |

| こんなに感動したことはありません | これほど感動したことはありません |

いかがでしょうか。

「これって話し言葉だったんだ!」というワードがあったかもしれませんね。

普段からどちらの言葉を使っているのか意識していきましょう。

文章中の話し言葉を書き言葉に自分で直す方法

最後に『話し言葉』を『書き言葉』に直す方法をご紹介いたします。

- 類義語辞典を調べる

- 人に校正してもらう

- 校正チェックツールを使う

類義語辞典を調べる

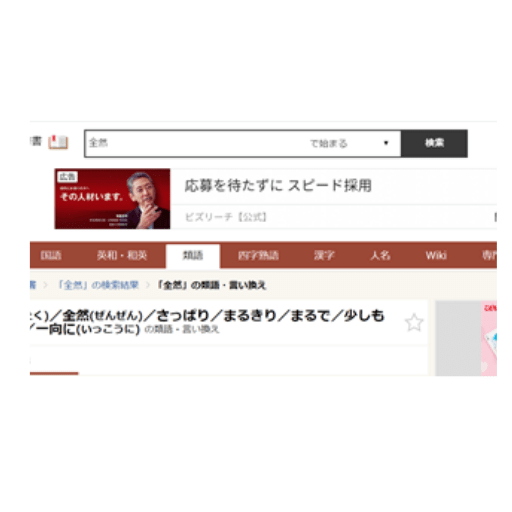

言葉の言い換えが思いつかない場合は、類義語辞典を使いましょう。

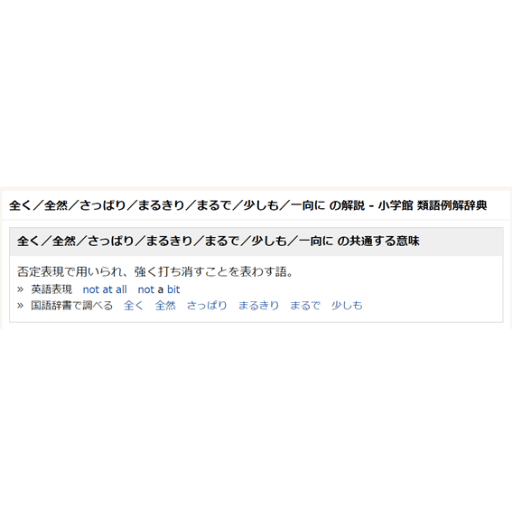

『話し言葉』で耳にすることが多い『全然』という言葉を検索してみます。

上記のように『全く』をはじめとする他の言い回しを知ることができます。

人に校正してもらう

作成した記事を第三者にチェックしてもらうという方法もあります。

有料にはなりますが、たとえばスキルマーケットで有名なココナラ(coconala)で探してみます。

上記のように作成した記事のリライト・校正を行ってくれるサービスが見つかります。

『自身のチェックだけでは見落としがありそう』と不安な場合は、こういったサービスを利用するのも一つです。

校正チェックツールを使う

校正チェックツールを使う方法もあります。

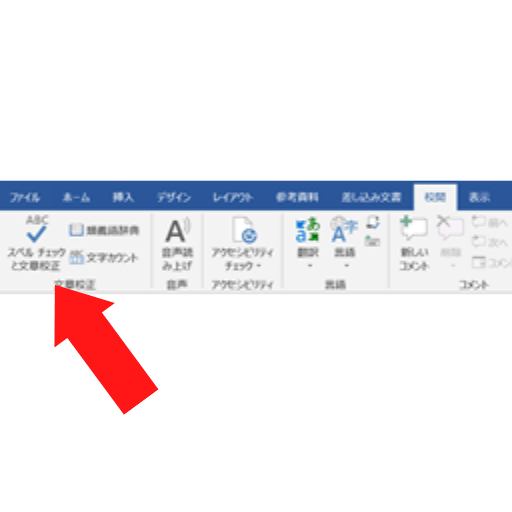

記事を作成する上で使用する機会の多い『MS Word』にも確認できる機能が備わっています。

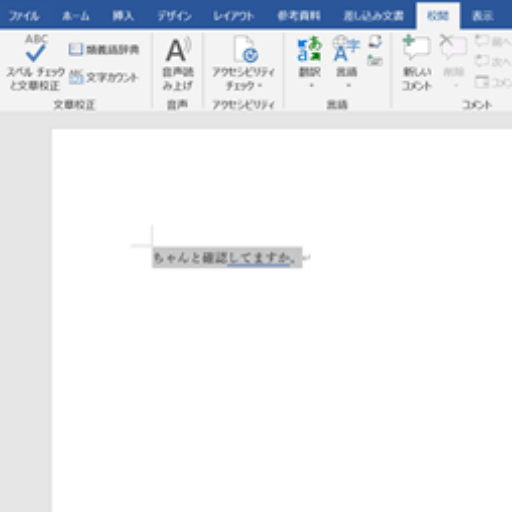

例として『ちゃんと確認してますか』というフレーズをチェックします。

文章を入力した後に、『スペルチェックと文章校正』をクリック。

すると、画面の右側に校正結果が表示されます。

文章を書いているときに下線が引かれた場合は、文章校正の結果で修正箇所が生じている可能性があります.

確認してみましょう。

まとめ|話し言葉ではなく書き言葉を文章に使う!

いかがでしたでしょうか。

この記事では、『話し言葉』の特徴や『書き言葉』との違い、使い方についてご紹介いたしました。

事実を正確に伝える必要がある文章を書くことを仕事としている場合、『話し言葉』で書いてしまうことのないように注意する必要があります。

文章の中で『話し言葉』を使うと、執筆者の印象を悪くしたり、文章の品格を下げてしまったりする可能性があるからです。

文化庁のウェブサイトにも記載されている通り、『話し言葉』は新聞等でほとんど用いられていないのが実状です。

『話し言葉』は使用例が報告されているものの、現時点では共通語において誤りとされているからです。

事実を正確に伝える必要がある場合や、読者に有益な情報を伝えるための文章には『話し言葉』よりも『書き言葉』が適していることが分かりました。

一方で、『話し言葉』は相手とコミュニケーションを取りたい場合に、文章をやわらかく表現できる良さを持ち合わせています。

その特徴を理解し、場合に応じた使い分けをおこなっていきましょう。

これから文章を作成されるにあたり、少しでも参考になれば幸いです。