文章を書く機会の多い方は、『てにをは』という言葉を1度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、何となくの意味は知っていても、具体的な使い方を説明できるという方はそう多くいないと思われます。

『てにをは』とは助詞全般のことです。

TPOに合わせて使い分けることで伝えたいニュアンスを正しく伝えることができます。

文章の意味を強調したい場合は「を」を使い、賢い印象を与えたい場合は「より」を使いましょう。

そうすることで、文章の意味を強調することができたり、賢く丁寧な印象を抱かせる文章が作れるからです。

TPOに合わせて『てにをは』を使い分け、伝えたいニュアンスを正しく伝えられる文章を作れるようになりましょう。

この記事では【てにをはとは何なのか】【具体的な使い分け方】を解説します。

この記事を読むと、TPOに合わせて『てにをは』を適切に使い分けた【伝わりやすい文章】を書くことができるようになりますよ。

てにをはの意味|日本語でいうと助詞全般のこと

『てにをは』とは助詞全般のことを指します。

ここではてにをはの理解に役立つ以下の4つのことを解説しますね。

- てにをはの意味と由来

- てにをは英語で何という?

- 日本語は助詞1つで意味がガラリと変わる(例文付き)

- 慣用句「てにをはが合わない」の意味

てにをはの意味と由来

『てにをは』とは言葉と言葉をつなぎ関係性を示す助詞全般のことを意味します。

漢文を訓読するときに用いる点図から「てにをは」という呼び名がつきました。

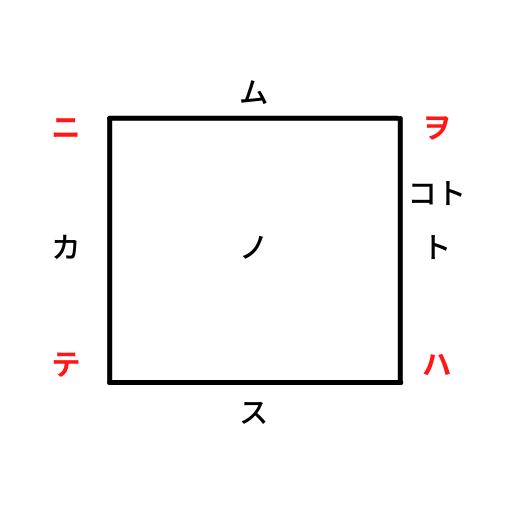

下の図が漢文を訓読するときに使う点図です。

四隅の赤字で示してある部分を、左下より時計回りに読むとテニヲハ(てにをは)となります。

これが由来となっているわけですね

てにをはは英語で何という?

『てにをは』を英語にするとpostpositional particleとなります。

しかし助詞は日本特有の品詞であり、英語をはじめ他の言語では助詞がありません。

- 〈日本語〉コーヒーを飲む

- 〈英語〉Drink coffee

日本語では「コーヒー」と「飲む」という言葉を「を」という助詞でつなぐことで意味が肉付けされます。

英語では「Drink」と「coffee」を並べるだけで「コーヒーを飲む」という意味が示され、助詞が必要ありません。

そのため、英語では「後置詞」※2の意味合いを持って「てにをは」をpostpositional particleといいます。

※2名詞などの後ろにつなぎ、その言葉と他の言葉の文法的関係を示す品詞

日本語は助詞1つで意味がガラリと変わる(例文付き)

助詞1つで、文章のニュアンスはガラリと変わります。

下記に例文を載せ、ニュアンスの違いを解説します。

- 私はパンを食べる

- 私がパンを食べる

→前者の文章は、個人(私)がただパンを食べるというニュアンスですが、後者の文章は周囲に他の誰かが存在しているなかで私がパンを食べるというニュアンスが伝わってきます。

- 花はきれいだ

- 花がきれいだ

→前者の文章は一般論として花はきれいだということを示していますが、後者の文章は目の前に花がある状況で、きれいだと実感しているニュアンスが示されています。

このように、助詞が「は」であるか「が」であるかで文章のニュアンスがガラリと変わります。

自分が示したいニュアンスを間違いなく伝えるためには、伝えたいニュアンスに沿った助詞を使うことが重要です。

慣用句「てにをはが合わない」の意味

ライターなどの文章を書く仕事をしていると、上司やクライアントから「てにをはが合っていない」という言葉をかけられることがあります。

「てにをはが合わない」とは、「助詞の使い方が間違っており文章がおかしい」という意味で使われます。

同じように「てにをはを修正する」という言葉も使われ、「助詞を修正する」という意味ですので、しっかり覚えておきましょう。

てにをはの使い方を文章(日本語)で紹介

『てにをは』の使い方を例文で紹介し、それぞれの働きと助詞の名称を解説します。

- 「て」を使った例文〈接続助詞〉

- 「に」「を」を使った例文 〈格助詞〉

- 「は」を使った例文〈副助詞〉

「て」を使った例文〈接続助詞〉

- 大きくて、重い

- 雨が降っているので、傘をさす

上記2つの文章は、「て」「で」を境として前半と後半に分けることができます。

- 〈前半〉大きくて、〈後半〉重い

- 〈前半〉雨が降っているので、〈後半〉傘をさす

このように前半の語句と、後半に意味をつなげる役割をしている「て」「で」のような助詞のことを【接続助詞】といいます。

「に」「を」を使った例文 〈格助詞〉

- 空港に向かう

- 彼女に相談する

- ケーキを食べる

- 彼のことを想う

この4つの文章の「に」「を」のように、名詞などの体言※1のうしろにつき、その体言が他の語句に対してどのような関係かを示す役割をしているのが【格助詞】です。

※1体言とは、活用がなく自立語のなかで主語となることができる名詞や代名詞のこと

「は」を使った例文〈副助詞〉

- 猫はかわいい

- 私は休憩します

- 組み立てては壊す

上記3つの文章で使われている「は」は【副助詞】といい、それぞれ違った役割をしています。

「猫はかわいい」の文では、他と区別する意味を示しており、他の動物はかわいいと思わないけれど、猫はかわいいというニュアンスが伝わってきます。

「私は休憩します」の文では、強調の意味が示されています。

複数人いるなかで、私は休憩するという強調の意図が感じられますよね。

「組み立てては壊す」の文では、繰り返しの意味が示されており、何度も組み立てては壊しているという意味が伝わってきます。

【日本語の例文で解説】てにをはの上手な使い方

『てにをは』はTPOに合わせて上手に使いこなすことが重要です。

それぞれのTPOに合わせた使い方を例文を用いて解説します。

- 状況によって使い分ける

- 目的によって使い分ける

状況によって使い分ける

『てにをは』を状況に合わせて使い分けることで大人な印象を与えることができます。

飛行機に乗り、「お食事は肉と魚のどちらがよろしいですか?」と聞かれたときの回答を例に考えてみましょう。

- 「魚でお願いします」→△

- 「魚をお願いします」→◎

前者と後者、どちらの文章も意味が伝わりますので間違いはありません。

ですが、前者のように「~で」を用いると、「魚でいいよ」と投げやりな印象を抱かせてしまう可能性があります。

それに対して後者のように「~を」を用いると、より丁寧で大人な印象がしますよね。

これが家庭内での質問であれば丁寧な回答は必要ではないでしょうから、「~で」を用いても良いでしょう。

しかし飛行機内などの他人が多く存在する状況では、『てにをは』の使い分けを意識し、「~を」を用いる方が丁寧で良いといえます。

このように状況に合わせて『てにをは』を使い分けることが重要です。

目的によって使い分ける

それぞれの目的に合せて『てにをは』を使い分けましょう。

自分が相手にどう伝えたいのか、以下の3つについて考えながら書くことが必要です。

- 文章の意味を強調したいのか?

- 自分を賢く見せたいのか?

- 文章を丁寧にしたいのか?

文章の意味を強調したい場合

次期のプロジェクトリーダーを推薦する場面を例にします。

- 次期プロジェクトのリーダーは彼でお願いしたい→△

- 次期プロジェクトのリーダーは彼をお願いしたい→◎

前者と後者の文章では、どちらも「次期プロジェクトのリーダーに、ある人物を推薦している」ことがうかがえます。

どちらも間違いはありませんが、微妙なニュアンスの違いがあります。

前者の文章では、「~で」を用いていることによって、他にも適任者がいるけれど「今回は彼で」というニュアンスがあります。

それに対し、後者の文章では「~を」を用いていることにより、「適任者は彼しかいない」という強い印象が伝わってきます。

文章の意味を強調したい場合は「を」を使いましょう。

自分を賢く印象付けたい・文章を丁寧にしたい場合

ビジネスシーンで、会議の際に自分を賢く見せたい場合や、メールや電話対応などで文章を丁寧にしたい場合を考えてみましょう。

※「~から」「~より」も助詞の1つです。記事の後半部分で詳しく解説します。

- 自社商品の内容を、私から説明させていただきます→△

- 自社商品の内容を、私より説明させていただきます→◎

どちらの文章も、「私が説明する」ことがわかりますが、相手に与える印象に微妙な違いがあります。

前者の文章では「~から」を用いており、私が説明するという事実以外に特別な印象は伝わりません。

それに対し後者の文章では、「~より」を用いているので、より丁寧で賢い印象が伝わってきます。

このように、「~より」を使うことで相手に自分を賢く印象付けることができます。

「より」はメールや電話対応でも応用できます。

- 確認が取れ次第、上司から連絡をいたします→△

- 確認が取れ次第、上司より連絡をいたします→◎

比較すると、後者の文章の方がより丁寧な印象を受けますよね。

状況や目的に合わせて『てにをは』を使い分け、ワンランク上の大人な印象を目指しましょう。

助詞『てにをは』の使い方を学ぶ方法

「てにをは」の使い方を攻略する3つの学習方法を解説します。

- 本を読んでインプットする

- ひたすらアウトプットする

- 第三者に確認してもらう

本を読んでインプットする

まずは本をたくさん読んでインプットすることから始めましょう。

書店などで販売されている本は、校閲※3されてから出版されていますので、正しい文章が使われているといえます。

正しい文章を何度も読み、『てにをは』の使い方をリズムでとらえることで、自然と使い方も身につきます。

まずはたくさんの本を読み、『てにをは』の使い方をインプットしましょう。

※3校閲とは、原稿や文書に間違いがないか調べること

ひたすらアウトプットする

次は、ひたすらアウトプットしましょう。

インプットした『てにをは』の使い方を意識しながら、発言したり文章を書きましょう。

繰り返しアウトプットをすることで、いつしか意識せずとも『てにをは』を正しく使い分けることができるようになります。

『てにをは』の使い方を調べながらメールを作成するなど、インプットとアウトプットを同時に進めることも効果的です。

ひたすらアウトプットを続けましょう。

第三者に確認してもらう

『てにをは』を攻略するうえで、第三者に確認してもらうことはとても重要です。

自分では正しいと思っている小さな間違いに気づくことができたり、間違いはなくてもより良い文章に改善することができるからです。

職場の上司にお願いするなどして、第三者に文章を確認してもらいましょう。

また、プレゼンテーションなどをおこなう際は、終了後に自分の伝えたかったニュアンスが正しく伝わったかを確認すると良いでしょう。

どうしても身近にお願いできる人がいない場合は、自分で文章を声に出して読み、違和感がないかを確認しましょう。

これら3つの学習方法を繰り返しおこない、『てにをは』を攻略しましょう。

日本語の文章に使える!てにをは以外の助詞

助詞は4つの種類に分けられ、「て」「に」「を」「は」以外の種類も多く存在します。

わかりやすく表にまとめてみましょう。

| 助詞の名称 | 意味 | 用いる助詞の例 |

|---|---|---|

| 格助詞 | 体言が他の語句に対する関係性を示す | に・を・が・の・と・へ・より・から・で・や |

| 接続助詞 | 助動詞の後ろの語句に意味を続ける役割 | て・ば・と・ても・から・が・ながら・けれど・し・たり |

| 副助詞 | 意味を付け加える役割 | は・も・か・こそ・さえ・でも・しか・やら・なり・ほど・くらい・ばかり |

| 終助詞 | 文末につき、疑問や気持ちを示す | か・な・の・ぞ・よ・ね・わ・さ |

上記4つの助詞から「て」「に」「を」「は」以外を用いた例文を載せておきますね。

格助詞を用いた例文

- 私とあなたがペアを組む

- 北海道から引っ越しをする

- 彼は車やバイクを運転する

格助詞は体言に続き、関係性を示したり意味を添えたりしています。

接続助詞を用いた例文

- 練習すれば、上達する

- 練習しても、上達しない

- 練習したけれど、上達しなかった

接続助詞は、助動詞の後ろの語句に意味を続ける役割をします。

副助詞を用いた例文

- 犬も猫も飼いたい

- 今度こそ、成功させる

- 勉強を少ししか進められなかった

- これくらい、君にもできる

副助詞は、さまざまな語句に続いて、意味を付け加えています。

終助詞を用いた例文

- この解答が理解できますか

- 図書館で騒ぐな

- 私はしあわせだわ

終助詞は文末につき、疑問や命令、気持ちを示します。

このように、「て」「に」「を」「は」以外の助詞は数多く存在します。

それぞれのTPOに合わせて使い分け、より良い文章を作りましょう。

まとめ|助詞であるてにをはの上手な使い方が重要

いかがでしたか?

この記事を読んで、『てにをは』とは何か、また具体的な使い方もおわかりいただけたと思います。

『てにをは』とは助詞全般のことを指し、TPOに合わせて使い分けることが重要です。

文章の意味を強調したい場合は「を」を使い、丁寧にしたい場合は「より」を使うなど、状況にあわせて使い分けましょう。

そうすることで、自分の伝えたいニュアンスを相手に正しく伝えることができるからです。

もしあなたが、『てにをは』の使い方に迷っているのなら、記事内で解説した例文や、『てにをは』攻略のための3つの学習方法を参考にしてくださいね。

そうすることで、TPOに合わせた正しい『てにをは』の使い分けができるようになるでしょう。