Webライターとしての活動を始められて、『どのような修正依頼を受けることがあるのだろう』『どのような点に注意したら良いのだろう』という悩みを抱えていませんか?

そんな悩みにお応えするために、初心者Webライターが修正依頼を受けるときによくある事例や、修正依頼を減らすためのコツなどをご紹介いたします。

修正依頼を受けるおもな要因として、クライアントとのコミュニケーション不足や、レギュレーションの確認不足があげられます。

一般的にクライアントの方はWebライターとしての経験が豊富でスキルが高い方々です。

指摘された部分は、自分では気付けていないWebライターとして足りていない部分となります。

記事の修正依頼を受けない執筆を目指して改善をおこなっていくことで、自分自身を成長させることができるはずですので、ぜひ参考としてください。

Webライターによく来る修正依頼の種類

まずは、よくある修正の種類について、以下の6点をご紹介いたしますね。

- マニュアルが守られていない

- トンマナが守られていない

- 主観表現が多い

- 文章にねじれが発生している

- 表記ミスがある

- 文末に同じ文字が続いている

マニュアルが守られていない

よくある修正依頼の1つとして、『マニュアルが守られていない』ことがあります。

ライター経験がある人はわかると思いますが、執筆をする前にはクライアントから必ずレギュレーションが渡されます。

レギュレーションとは簡単に言うとルールみたいなもの。

例えば漢字の閉じ開きや、人の発言には必ず鍵括弧を使うなどといったものがレギュレーションに該当します。

どんな事情があれ、ライターはこのレギュレーションを守ることが基本となっています。

しかしライターの中にはこのレギュレーションを守らない人がいるのです。

これでは文章力やスキルを評価する以前の問題ですよね。

仮に素晴らしい文章で書いていたとしてもクライアントからすればルールを守られていないわけですから、修正依頼が飛んで来るのは火を見るよりも明らか。

したがって、執筆をする際はクライアントが用意したレギュレーションを必ず守るようにしましょう。

レギュレーションにはさまざまな種類がある

クライアントによっては、何十ページという記事の作成マニュアル(レギュレーション)を準備してくれています。

お互いに気持ちよく仕事をおこなう上で、渡されたマニュアルに記載されていることを十分に理解し、執筆をおこなうことは必須ですよね。

たとえば、以下のようなことが記載されています。

- 記事を執筆する前の情報収集の方法

- PREP法を用いて記事を書くこと

- 一文は簡潔に75文字以内を意識して書くこと

- 一文一意を徹底すること

- 作成した記事の提出方法

- 推敲を必ずすること

- 誤字脱字をなくすこと

初心者の頃によくある失敗の1つですが、書き方を指示してもらっているのに、これを理解せずに書き進めるのは失礼ですよね。

修正依頼を受けても文句は言えないでしょう。

マニュアルの指示項目がたくさんある場合は、覚えるのが難しいかもしれません。

その場合は、記事を書き終えたあとにしっかりと推敲すれば良いのです。

マニュアルを理解することは継続してWebライターとしての仕事を受けていくために最低限必要なことです。

『目を通すだけ』にならないように、しっかりと理解して執筆していきましょう。

クライアントと信頼関係が構築できれば、継続して案件をもらえる可能性もあります。

トンマナが守られていない

よくある修正として、『トンマナが守られていない』ということがあります。

トンマナとはトーン&マナーの略です。

記事を執筆する際に、想定している読者のことを意識して言葉づかいや口調(です・ますの表現)に一貫性を持たせることを考えますよね。

このように『文章の調子を整える作法』のことを意味します。

- トーン:調子

- マナー:礼儀作法

これが守られていないと、せっかく読みにきてくれた読者に違和感を与えてしまうことになります。

たとえばタイトルが『日本一やさしく解説したブログの教科書』という書籍にもかかわらず、難しい専門用語ばかりでは違和感がありますよね。。

『日本一やさしい』と謳っているのであれば、難しい言葉を小学生でも理解できるようにかみ砕いて執筆しているのが普通です。

しかし難しい専門用語のオンパレードでは、小学生どころか大人ですら読む気がなくなってしまいます。

その結果、大半の人に最後まで読んでもらえなくなるおそれがあります。

気を付けてください。

また、『お勧め・オススメ・おすすめ』や『箸・ハシ・はし』といった『漢字・カタカナ・ひらがな』のどの表記を使用するのかも統一する必要があります。

読みやすさの点も考え、守るべき部分をしっかりと意識していきましょう。

主観表現が多い

よくある修正のケースとして、『主観表現が多い』ことがあります。

たとえば、『私は○○だと思います』といった自分の感想を述べるように書いた文章です。

読者には個人的な意見ではなく、客観的な文章が求められます。

主観表現が多くならならないように、意識して執筆を進めていきましょう。

文章にねじれが発生している

よくある修正のケースとして、『文章のねじれが発生している』ことがあります。

文章のねじれとは、主語と述語が嚙み合っていない状態を指します。

たとえば、以下のような例文です。

ねじれ文の例)

私が研究者を目指した理由は、子どもの頃にテレビで見たような素晴らしい研究をしたいです。

改善した文の例)

子どもの頃にテレビで見たような素晴らしい研究をすることが理由で、私は研究者を目指しています。

読者がスムーズに文章を読み進めることができなくなってしまいますし、伝えたい内容が理解しにくくなってしまいますので、注意しましょう。

初心者の頃は気付きにくい部分でもありますので、記事の提出前にしっかりと見直すことをおすすめします。

表記ミスがある

よくある修正のケースとして、『表記ミスがある』ことです。

記事の中では、読み手に理解して貰いやすいように数字を用いて表現をおこなうことが一般的です。

その数値の基準を設ける際に、『未満・超』もしくは『以上・以下』のどちらを使うかで意味が変わります。

- 100人未満:0~99人

- 100人以下:0~100人

- 100人越:101人~

- 100人以上:100人~

この場合だと、100人を含むか含まないかがポイントとなりますね。

基準の設け方を誤ってしまいますと、大きな問題に発展する可能性がありますので、慎重に確認しましょう。

文末に同じ文字が続いている

よくある修正のケースとして、『文末に同じ文字が続いている』ことがあります。

たとえば、以下のような例文です。

例)

今日は、筋トレをするためにジムに行きました。

仕事終わりのためにあまり時間が取れませんでしたが、集中してトレーニングしました。

短時間でも内容を絞ってコミットすることにより、効果が期待できました。

いかがでしょうか。

同じ語尾を繰り返すと単調なイメージになりますよね。

また、読みづらさを感じることもあります。

一般的に同じ語尾を連続で3回以上使用するのは禁止されています。

せっかくの記事のイメージを落とすことになりますので、注意しましょう。

読者がリズムよく読めるような文末を意識することで、文章の印象がずいぶん変わりますよ。

文章に対する修正依頼や指摘を減らすコツ

次に、記事の修正依頼を減らすためのコツについて、以下の5点をご紹介いたします。

- レギュレーションと指示内容をしっかりと読む

- 長文にしない

- 執筆した原稿を声に出して読む

- Wordのページ内検索を使う

- Wordの自動文章校正機能を使う

- コピペチェックツールを使う

レギュレーションと指示内容をしっかりと読む

記事の修正依頼を減らすために、レギュレーションと指示内容をしっかりと読みましょう。

レギュレーションを受け取って読んだとしても、理解できていなければ読んでいないのと同じことになります。

まずは、しっかりと熟読してクライアントの指示内容を理解しましょう。

そして、記事の執筆を進めていく際には、常にレギュレーションの確認が取れるように手元に置いておくようにすると良いです。

文章を書きながら気になった点はすぐに確認をおこない、更に執筆後に見直しの時間をしっかりと設けましょう。

そうすることで、ミスを減らすことができます。

長文にしない

記事の修正依頼を減らすために、長文にしないようにしましょう。

長文にすると『主語』と『述語』が離れてしまうため、文章のねじれが生じやすくなるためです。

伝えたい内容を一文にたくさん込めるほど、文章が長くなり、ねじれが起こりやすくなります。

長くなりそうだと感じたら、『一文一義』を意識して文章を分けるようにしましょう。

一文一義:1つの文章中に伝えたい内容を1つだけにするという考え方です。

そうすることで、長文を書く必要性がなくなります。

執筆した原稿を声に出して読む

記事の修正依頼を減らすために、執筆した原稿を声に出して読んでみましょう。

執筆が終わり、一通りの見直しができたら、声に出して読んでみます。

そうすることによって、『この部分の文章おかしいかな?』と不自然な表現に気付けたり、書き間違いを見つけたりしやすくなるのです。

黙読では気付かないことも、声に出すことによって意外と発見できます。

音読するための時間が必要となりますが、記事を修正する可能性が減ることを考えれば、十分に価値があるはずです。

Wordのページ内検索を使う

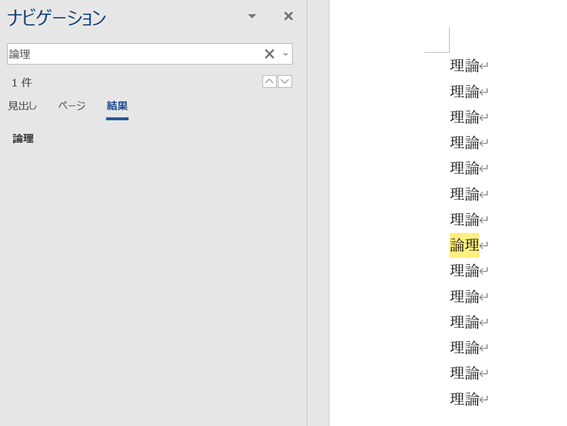

記事の修正依頼を減らすために、Wordのページ内検索を使ってみましょう。

記事を執筆する際に、『理論』や『論理』などの似ている単語を使い分けないといけない場合がありますよね。

気を付けていても、無意識に『理論』と書く必要がある部分に『論理』と書いてしまうことがあります。

誤ってしまった場合、見直しにも時間を有してしまいますよね。

そのようなときは、Wordのページ内検索(Ctrl+F)を活用しましょう。

以下のように『Ctrl+F』をクリックすることで検索にかけることができます。

一回の検索ですべての箇所を一気に確認し、修正をおこなえるのです。

身近なソフトウェアであるWordの標準機能であるため、これを使わない手はないですよね。

Wordの自動文章校正機能を使う

記事の修正依頼を減らすために、Wordの自動文章校正機能を使ってみましょう。

自分自身で見直すことや、第三者にチェックしてもらえることにより、間違いを浮き彫りにできれば良いですが、見逃してしまうこともあるはずです。

そんなときに活躍してくれるのが、Wordの自動文章校正機能です。

対象の記事に対して、『F7』を使うことにより、文章のスクリーニングを実行してくれます。

文法間違いや入力ミスを指摘してくれますので、活用しない手はないですよね。

Wordを使用できる環境にあれば、必ずこの機能を用いてチェックをおこないましょう。

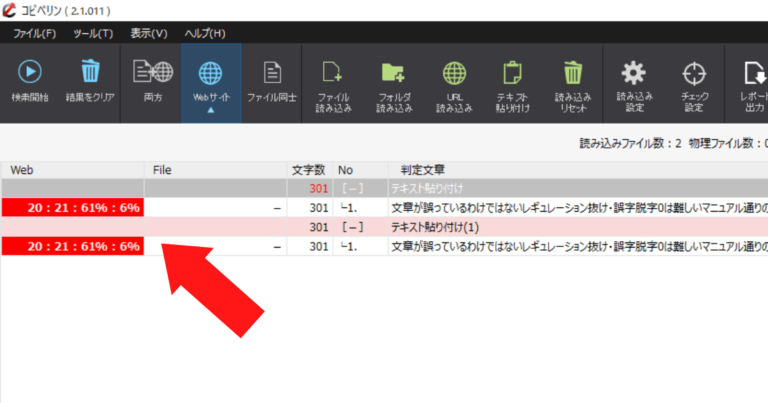

コピペチェックツールを使う

記事の修正依頼を減らすために、コピペチェックツールを使用しましょう。

ライティング案件で特に注意したいのが、文章のコピペ(コピー&ペースト)です。

自分では意識していないつもりでも、記事を作成する際に参考としたWEBサイトの文章と同じになってしまう可能性があります。

そうならないように第三者にチェックしてもらえると良いですが、なかなか難しいですよね。

そういうときは、コピペチェックツールを使用しましょう。

コピペチェックツール:対象の記事に他の記事からコピペ(コピー&ペースト)された部分が含まれていないか確認ができるツールです。

たとえば、コピペリンです。

コピペ疑惑がある文章は以下のように赤く表示されます。

【コピペリンを使ったときの例】

とても厳しくチェックされるため、NG判定が出ないと安心できますね。

継続してクライアントから仕事をもらうためには、信頼を構築することが大切です。

納得した記事を納品できるようにこういったツールも使用していきましょう。

納品前こそ肝要!記事の修正依頼を予防する方法

次に、あらかじめ修正を予防するコツについて、以下の4点をご紹介いたします。

- クライアントとコミュニケーションをとる

- 定期的に報連相を行う

- 修正依頼の内容をメモする

- 無理な内容は断る

クライアントとコミュニケーションをとる

あらかじめ修正を予防するコツとして、クライアントとしっかりとコミュニケーションをとりましょう。

記事の執筆を進める前に、『この記事はどのようなターゲットに向けられているのか?』などをすり合わせておくことが大切です。

そうすることで完成イメージを共有できるからです。

たとえば、『スマートフォン』という記事を書く依頼を受けたとします。

機種を探しているターゲットに『おすすめ機種』を紹介するのか、料金プランの選び方で困っているターゲットに『料金プランの選び方』を紹介するのかでは内容が異なりますよね。

自分の考えだけで書き進めてしまうと、方向性を誤っていた場合に、あとから大幅な修正が必要となります。

そのようなことが生じないように、あらかじめ気になる部分は確認するようにしましょう。

定期的に報連相を行う

あらかじめ修正を予防するコツとして、定期的に報連相をおこなうようにしましょう。

その都度内容の確認および微調整をすることで、後から大量の修正依頼が来なくなるからです。

その結果、納品スピードが最終的に早くなります。

そもそも記事の執筆を進めていくとき、基本的には以下のような段階があります。

- クライアントから記事のキーワードを指定して貰う

- 見出しを考える

- 記事を執筆する

- 推敲する

修正依頼を受けた際に大幅な改善が必要となるのは、これらのステップを遡って対応する必要が生じたときです。

記事を執筆したあとに、そもそも見出しがクライアントのイメージに沿っていなかった場合は、見出しを修正して文章を書き直す必要があります。

そのようなことが発生しないように、しっかりと工程毎に確認をおこないましょう。

修正依頼の内容をメモする

あらかじめ修正を予防するコツとして、修正依頼をもらったら内容をしっかり確認し、メモを取りましょう。

修正依頼を貰うとすぐに作業に取りかかりたい気持ちになります。

しかし、クライアントの意向が理解できていないと、再修正をもらう可能性があります。

指摘された内容をちゃんと理解できているか、メモを取りながら確認をおこなうことが大切です。

修正内容が抽象的であったり、『おそらくこういうことだろう』と中途半端な解釈をしてしまったりするようであれば、そのときにクライアントに確認するようにしましょう。

何回も修正が発生するようであれば、お互いに良いことがありませんので、注意して対応していく必要がありますね。

無理な内容は断る

あらかじめ修正を予防するコツとして、無理な内容は断るようにしましょう。

たとえば、明らかに記事内容の専門性が高く、少し勉強した程度では有益な文章を書くことができないような場合です。

そのようなときは、早々にクライアントに相談をおこないましょう。

改善が必要!今までに指摘されてきつかったこと

最後に、ライティング記事の執筆をおこなったあとに指摘されてきつかったことについて、以下の4点をご紹介いたします。

- PREP法に沿っていない

- 専門用語の解説が無く不親切

- 文章が報告書となっている・機械的となっている

- 文章が雑

PREP法に沿っていない

文章を執筆する際、必ずPREP法を用いることを指示してもらっていたにも関わらず、無意識に自己流で文章を書き進めてしまったケースです。

読みやすい記事を作成するために、PREP法は必要不可欠な書き方となりますので、しっかりと身に付けていくことをおすすめします。

専門用語の解説が無く不親切

記事の執筆を進めていくと、日常生活の中で聞きなれない専門用語が出てきたりします。

たとえば、『SEO』などです。

SEO:検索エンジン最適化(Seaech Engine Optimization)の略称で、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを用いて調べるときに特定の記事が上位に表示されるようにすることを意味します。

自分が知っている言葉は誰でも知っているとは限りませんので、上記のような補足説明が必要です。

どんな方が記事を読んでも理解してもらえるように専門的な用語には必ず注釈を付けましょう。

丁寧と感じるくらいがちょうど良いです。

文章が報告書となっている・機械的となっている

WEBメディアに向けて執筆する記事は、読者にとって読みやすい文章を心がける必要があります。

それにも関わらず、『○○させて頂きます』といった表現を多用した報告書のような硬く機械的な文章を無意識に書き進めてしまったケースです。

柔らかい文章の方が読者に取って読みやすいため、注意しましょう。

文章が雑

最も心に刺さった指摘事項です。

『雑に書く』という意識はないのですが、執筆する記事の内容が難しかったり、納期への焦りがあったり、その時々の気持ちが文章に現れてしまったケースです。

書き進めていて不安に感じたことはクライアントと早めに相談をおこない、気持ちにゆとりを持って執筆をおこなうことをおすすめします。

まとめ|Webライターは修正依頼の数を減らそう

いかがでしたでしょうか。

この記事では、Webライターが修正依頼を受けるときによくある事例や、修正依頼を減らすためのコツなどをご紹介いたしました。

修正依頼を受ける主な要因として、クライアントとのコミュニケーション不足や、レギュレーションの確認不足が上げられます。

一般的にクライアントの方はWebライターとしての経験が豊富でスキルが高い方々です。

指摘された部分は、自分では気付けていないWebライターとして足りていない部分です。

スキルアップするためのチャンスと捉え、しっかりと見直して改善していきましょう。

記事の修正依頼を受けない執筆を目指して改善をおこなっていくことで、自分自身を成長させることができるはずですので、ぜひ参考としてください。

更に上のWebライターとして活躍されるために少しでも参考になれば幸いです。

コメント

[…] […]