「ブログが上位に上がらない」

「自分が執筆した記事が検索上位に上がらず、クライアントから評価をされない……」

このように悩んでいませんか?

そんな時はSEOライティングを身につけましょう。

SEOライティングとは、Googleなどの検索エンジンで上位表示されることを目的としたライティングのことです。

Google検索で上位に上がる記事の99%は、実はこの記事で紹介するSEOライティングのコツが実践されています。

つまり、この記事で紹介するSEOライティングのコツを実施することで、あなたが書いたブログやWeb記事を検索上位に押し上げることも十分に可能なのです。

そこでこの記事ではSEOライティングのコツ24個を完全公開いたします。

どのテクニックも僕がSEOライター時代の時に使っていたものです。

初心者の方にも使えるように解説していますので、ぜひ読んでみてくださいね。

- SEOライティングとは?

- SEOキーワードを選定する

- 検索キーワードからユーザーのインサイトを見抜く

- 記事のゴールを設定する

- 検索意図を網羅して書く

- 上位サイトをリサーチする

- タイトルを設定する

- 見出しを設定する

- 共起語を使う

- 代名詞を使いすぎない

- HTMLマークアップを行う

- 箇条書きを活用する

- 一文一意を徹底する

- ディスクリプションを設定する

- SEOキーワードはタイトル・見出しの先頭に記載する

- SEOキーワードの近接度を意識する

- SEOキーワードの出現頻度を意識する

- ロジカルライティングを実施する

- できるだけE-A-Tを満たす

- 独自性を高める

- 最新の情報を使う

- 具体的な数値を記載する

- 情報は簡潔に伝える

- わかりやすいパーマリンクを設置する

- 文字だけでなく画像も使う

- SEOライティングにおける7つの注意点

- SEO対策の基礎!今後はBERTを意識しよう

- SEOライティングの勉強におすすめな本

- まとめ|SEOライティングは上位表示に必須

SEOライティングとは?

SEOライティングとはSEO(検索エンジン最適化)で上位表示されることを狙い、Google検索エンジン(クローラー)にも理解できるように書くテクニックのことです。

SEOライティングをする場合はahrefs(エイチレフス)やkeyword mapなど専門的なSEOツールで抽出したキーワードをもとに、検索ニーズやユーザーの検索意図を推測して書きます。

ここではそんなSEOライティングに関する3点を紹介しますね。

- SEOライティングのメリット

- SEOライティングとWebライティングの違い

- SEOライティングのコツは24個ある

SEOライティングのメリット

SEOライティングをすることで得られるメリットは2つあります。

- Google検索エンジンに評価されやすくなる

- ユーザーから評価されやすくなる

Google検索エンジンに評価されやすくなる

SEOライティングを施した記事は、間違いなく検索で表示されやすくなります。

先ほど述べたように、SEOライティングでは検索ニーズや検索意図を意識して書きます。

そのため、ユーザーが求める情報を中心に執筆するようになるからです。

その結果、正確な回答性とキーワードに対する関連性が高いコンテンツを作成できるようになり、検索結果に表示されやすくなるのです。

実際にGoogleは検索結果に表示するコンテンツに関して以下のように言及しています。

最も関連性の高い有用な結果を瞬時に検索して、探している情報を見つけやすい形でユーザーに表示します。

Google検索|検索の仕組み(最終閲覧日2021年6月25日)

つまり関連性が高くユーザーにとって有用なコンテンツ、具体的に言うとユーザーが求める情報を正確に提供できる回答性の高い記事ほど、検索結果に表示されやすくなるわけです。

そのためSEOライティングによってキーワードに対する関連性が高くなったコンテンツは検索で表示されやすくなる、という図式が成り立つのです。

これはSEOライティングにおける大きなメリットと言えるでしょう。

ユーザーから評価されやすくなる

SEOライティングを実施されたコンテンツはユーザーからの評価も高くなります。

検索意図やニーズをもとに執筆することによって、ユーザーの悩みや欲求をベースに記事を執筆することになるからです。

そしてそういった考えのもとで作成されたコンテンツは、ユーザーの検索意図に対する回答性が確実に高くなります。

その結果、ユーザーからの支持(具体的には高水準のアクセス数・リピート率・滞在時間)を受けやすいコンテンツになります。

ユーザーが求める答えを記載したコンテンツとそうでないものとでは、前者の方にアクセスが集まり、リピート率や滞在時間が良くなるのは目に見えていますよね。

つまりSEOライティングをすることによって、ユーザーからも評価されるコンテンツを作れるわけです。

SEO対策の必要性に関しては『SEOとは検索エンジン最適化のこと|その必要性や重要性を説明します』でまとめていますので、チェックしてみてください。

SEOライティングとWebライティングの違い

SEOライティングはGoogleのクローラーにわかりやすく書くスキルで、Webライティングはユーザーや読み手が理解しやすいように書くテクニックを指します。

もっと具体的に言うと以下のようになります。

【SEOライティングとWebライティングの違い】

| SEOライティングの特徴 | Webライティングの特徴 |

|---|---|

| Google検索にも理解できるようにする 検索上位を目指す SEOキーワードを意識する | ユーザーが理解しやすいようにする 時間をかけなくてもわかる文章にする スマホでも読みやすいようにする |

これらがSEOライティングとWebライティングの違いになります。

それぞれ目的が少し異なりますので、きちんと理解しておきましょう。

ちなみに、Webライティングに関しては『Webライティングはライターの基本!初心者でも使えるseo効果アリの構成を紹介』で解説しています。

SEOライティングのコツは24個ある

SEOライティングのコツはすでに確立されています。

その数は何と24個もあります。

詳しくは以下の通り。

- SEOキーワードを選定する

- 検索キーワードからユーザーのインサイトを見抜く

- 記事のゴールを設定する

- 検索意図を網羅して書く

- 上位サイトをリサーチする

- タイトルを設定する

- 見出しを設定する

- 共起語を使う

- 代名詞を使いすぎない

- HTMLマークアップを行う

- 箇条書きを活用する

- 一文一意を徹底する

- ディスクリプションを設定する

- SEOキーワードはタイトル・見出しの先頭に記載する

- SEOキーワードとの関連性が高い内容にする

- SEOキーワードの近接度を意識する

- SEOキーワードの出現頻度を意識する

- ロジカルライティングを実施する

- できるだけE-A-Tを満たす

- 独自性を高める

- 最新の情報を使う

- 具体的な数値を記載する

- 情報は簡潔に伝える

- わかりやすいパーマリンクを設置する

- 文字だけでなく画像も使う

これらのコツを駆使することで、Google検索エンジンとユーザーの両方から評価されるコンテンツを作ることができます。

次からは1つずつ解説していきますね。

SEOキーワードを選定する

まずは狙うSEOキーワードを決めます。

キーワードプランナーなどを使い「どれくらい調べられているキーワードなのか」「競合性は高いのか」などを調べましょう。

なおコンテンツにSEOキーワードを設定する際の注意点は2つあります。

- 1ページに設定するのは1テーマまで

- 本文はSEOキーワードとの関連性が高い内容にする

1ページに設定するのは1テーマまで

1ページに設定するのは1テーマ、つまり1つのkwまでにしましょう。

その方が複数のテーマを設定した場合に比べて、結論がユーザーに伝わりやすくなるからです。

そのためSEOライティングをするときのテーマは1つに絞り、そのテーマを深堀するように執筆してくださいね。

その方が結果的にユーザーの悩みを解決する記事を作りやすくなります。

本文はSEOキーワードとの関連性が高い内容にする

本文の内容はSEOキーワードとの関連性が高いものにしましょう。

上述したように、Googleは検索キーワードとの関連性が最も深いコンテンツを優先的に表示させるからです。

例えば『SEOライティング コツ』という検索キーワードであれば、執筆方法を絶対に書かなければなりません。

『コツ』つまり『やり方』をユーザーが探しているのであれば、それに直結する情報として『方法』を提供しなければならないからです。

実際に『SEOライティング コツ』というキーワードでGoogle検索をすると、上位10サイトすべてがその方法に関する記事になっています。

このことからSEOキーワードに関連の深いものを書くことが、いかに大事なことなのかがわかります。

以上のことから、本文を書くときはSEOキーワードと関連の深い情報を執筆するようにしましょう。

検索キーワードからユーザーのインサイトを見抜く

検索キーワードからユーザーのインサイトを見抜きましょう。

インサイトとはユーザーが最も知りたがっているであろう情報のことを指します。

例えばアップルパイの作り方をユーザーが知りたがっている場合、レシピや焼き方がインサイトに該当します。

このインサイトを見抜くことで読者により有益な情報を提供しやすくなり、結果的にGoogleからの評価が高い記事を作成できるのです。

実際に現在のGoogleの検索結果で上位に表示されているサイトのほとんどはインサイトを的確にとらえています。

そのためSEOライティングをするときは、このインサイトを見抜く作業が非常に重要となるわけです。

そしてインサイトの見抜き方ですが、これには2つの方法があります。

- ターゲットを明確にイメージする

- ユーザーの悩みを想定する

ターゲットを明確にイメージする

SEOライティングをする際はまず、その記事のターゲットを明確にしましょう。

ターゲットを明確にすることで書く内容が明確になるからです。

例えば同じ『アップルパイ 焼き方』を知りたい人でも、どういった人をターゲットにするかで提供すべき情報は異なります。

【ターゲットによって提供すべき情報が異なる例】

| あなたが設定したターゲット像 | 提供すべき情報 |

|---|---|

| 手軽な焼き方を知りたい人 | トースターでパパッと仕上げる方法 |

| より美味しく焼く方法を知りたい人 | オーブンでこんがりと焼き上げる方法 |

| 冷凍パイの焼き方を知りたい人 | 味を損なわない解凍方法と焼き方 |

このように同じ『アップルパイ 焼き方』でも設定したターゲットによって、提供すべき情報は大きく異なります。

手軽さ・上手なやり方・冷凍の場合ではポイントとなる部分がそれぞれ違うからです。

つまりターゲットが知りたがっているであろう情報(インサイト)にも差異が出てくるわけですね。

したがって、インサイトを的確にとらえたいのであれば、まずはターゲット像を明確にしましょう。

そしてターゲット像を明確にする方法ですが、その方法はとても簡単。

ペルソナ設定を行えばOKです。

ペルソナ設定でユーザー視点に立つ

ペルソナとは簡単に言うと、ターゲットの特性を以下のように明確にしていく作業を指します。

【ペルソナ設定の例】

| ペルソナ項目 | 設定 |

|---|---|

| 名前 | 田中嘉子 |

| 性別 | 女性 |

| 年齢 | 52歳 |

| 出身地 | 北海道 |

| 居住地 | 沖縄 |

| 趣味 | サーフィン |

| 好きな食べ物 | 寿司 |

| 職業 | 飲食店経営 |

| 性格 | おっとり |

| 年収 | 100,000,000円 |

このようにターゲットの特性を明確化することで、ターゲット側の視点に立つことが可能となります。

例えば性格がおっとりしており、年収が100,000,000円もあるのであれば、面倒な作業であっても時間とお金をかけて進めることを好むかもしれません。

これだけの年収がある場合だと手元の資金に余裕が多くあるでしょうから、そういった作業に時間や資金を投入することに躊躇することは考えにくいと考えられます。

それに付け加えて性格が『おっとり』なのであれば、『スピーディーにパパッと焼き上げる方法』ではなく『より美味しく焼く方法』を求める確率が高いと予想できます。

その結果、この人をターゲットにしてSEOライティングをするのであれば『アップルパイの上手な焼き方』を記事のベースに置くべきなのが判明しますよね。

このようにペルソナ設定をすることで、SEOライティングにとって重要な情報であるインサイトが一瞬でわかります。

これがターゲット設定、強いてはペルソナ設定の威力なのです。

以上のことからSEOライティングをする際はターゲット像を明確にし、ペルソナ設定で特性を明確にすることが重要となります。

ユーザーの悩みを徹底的に考える

ユーザーの悩みを徹底的に考え抜きましょう。

そうすることでユーザーの立場と現状がわかり、書くべきことが見えてくるからです。

例えば先ほどの『アップルパイの上手な焼き方』でいえば、以下のような悩みを予想できます。

- 材料の入手法

- 値段

- 使用する分量

- 上手に焼き上げるコツ

- 焦げを防止する方法

- 生焼けを回避する方法

- オーブンの焼き温度設定

1分ほどのリサーチでもこれだけの内容が出てきます。

そしてSEOライティングではこういった悩みを解決できるように執筆しなければなりません。

なお、ユーザーのインサイトがわかったら、次は記事のゴールを設定しましょう。

記事のゴールを設定する

想定した内容と上位サイトとの傾向をすり合わせたら記事のゴール、つまりは目的を設定しましょう。

そうすることで執筆内容が明確になります。

例えば『沖縄 旅行』であれば、以下のようなゴールが考えられます

- 沖縄の各名所を知ってもらい、他サイトの詳細ページに飛んでもらう

- 沖縄への行き方を知ってもらい、自サイトの詳細ページに飛んでもらう

- 自サイト限定クーポンを知ってもらい、予約をしてもらう

このように目的が判明すれば、おのずと書くべき内容は定まります。

記事を書く前に、まずはその目的をはっきりさせてくださいね。

記事を読んだ後の理想の姿を考える

もしもゴールをうまく設定できないのであれば、ユーザーが記事を読み終わった後の状態を想像しましょう。

例えば『沖縄 旅行』であれば以下のような状態を予想できます。

- 沖縄周辺の観光名所がわかり、スケジューリングを立てられるようになる

- 沖縄への移動方法が複数あることを知り、自分に合った移動方法がわかる

- 沖縄旅行の申し込みにお得なクーポンがあることを知り、費用が浮く

記事を読み終わった後の状態を把握することで、何を書くべきかが逆算でわかります。

スケジューリングであれば他に移動時間やレンタカーの存在を紹介すると、喜ばれるでしょう。

移動方法であれば出発時間や料金のこと、費用が浮いたのであればその費用を有意義に使う方法(おしゃれなバーやエステのお得情報など)を解説するとよいかもしれません。

ユーザーの理想の状態を想像し、設定すべきゴールおよび書くべき内容を把握してくださいね。

検索意図を網羅して書く

SEOライティングでは検索意図をすべて網羅して書くことが理想です。

こうすることで読者に対する回答性が上がるからです。

そもそもGoogleは検索意図に関して以下のよう公表しています。

最適な回答を返すためには、検索の意図を把握することが大切です。

Google検索|検索の仕組み | 検索アルゴリズム(最終閲覧日6月6日)

つまり、ユーザーが抱えているであろう検索意図を的確に満たすコンテンツをGoogleは求めているわけです。

そのためユーザーが抱えていると推測される検索意図(悩み)は、たとえ数が多かったとしても可能な限り網羅しておく必要があるのです。

例えば、検索意図を1つしか満たしていない記事と検索意図をすべて網羅している記事とでは、後者の方をGoogleが高評価するのは目に見えていますよね。

後者の方がユーザーの検索ニーズを満たす確率が高いからです。

したがってSEOライティングではユーザーの悩みを徹底的に考え抜き、検索意図を満たすように執筆しなければなりません。

コレはとても大事なことですので、覚えておきましょう。

なお、検索意図に関する城砦は『【SEOに超絶効果あり】検索意図の意味や重要性を分析|キーワードからインサイトを理解しよう』で紹介しています。

検索意図の把握の仕方

検索意図の把握の仕方はとても簡単です。

ラッコサジェストツールを使えば一発でわかります。

ラッコサジェストツールとは『そのキーワードにおいて検索されやすい単語(これをサジェストといいます)』を抽出してくれるツールを指します。

例えばラッコサジェストツールで『ブログ 書き方』と検索をすると、以下のサジェストが抽出されます。

- 本

- スマホ

- テンプレート

- 講座

- 例

- コツ

- 引用

- 面鏡

- アフィリエイト

- アプリ

- ビジネス

つまり『ブログ 書き方』で検索をする人はこういった単語も一緒に調べることが多いということになります。

そして調べることが多いということは、『そのキーワードにおいてそれを知りたがる人が多い=悩んでいる人が多い』という図式が成り立ちます。

つまりそのキーワードで一緒に検索されることの多い単語の情報を記事に盛り込むことで、検索意図に応えられる確率がググンと上がるわけです。

以上のことから検索意図がイマイチつかめないときは、ラッコサジェストツールを使って把握してくださいね。

なおラッコサジェストの使い方はとても簡単です。

画面左上の検索窓にキーワードを入力するだけ。

これだけでサシェストを抽出できます。

試してみてくださいね。

ちなみに、サジェストの詳細に関しては『Googleサジェスト機能の意味と活用方法を解説|キーワードツールで取得!』で解説しています。

テーマを1つにすることと検索意図を網羅することは意味が違う!

テーマを絞ることと検索意図を網羅することは矛盾するように聞こえますが、コレは両立する考えです。

そもそもテーマを1つに絞るというのは、『1つのジャンルに存在する数多くのkwの中から1つのみを設定すること』を意味します。

これをわかりやすく言うと、例えば『焼肉』というジャンルを選択した場合、以下のようなkw候補が考えられます

- クーポン

- ランチ

- メニュー

- 食べ放題

- 支払い方法

- 焼き方

この中から『特定のkwのみを記事に設定する』ことを、テーマを絞るといいます。

その一方で検索意図を網羅するというのは『設定したkw内で発生しうるユーザーの検索意図をすべて網羅する』ことを指します。

例えば設定したkwが『焼肉 焼き方』なのであれば、以下のような検索意図が考えられます。

- フライパン

- ホットプレート

- 種類

- 自宅

- マナー

- 部位

- コツ

いかがでしょうか?

先ほどのテーマを絞るときに出てきた単語の性質とはまるで異なっていますよね。

先ほどは『焼肉』というジャンルにおいて考えられる単語が出てきましたが、ここでは『焼肉 焼き方』においてユーザーが疑問に感じやすい事柄が抽出されています。

つまりテーマを絞るというのは『特定のジャンルから1つのkwを選ぶ』ことを指し、検索意図を網羅するというのは『その行為(kw)を実行する上で疑問に思うであろうことをすべて書く』ことを意味するわけです。

端的にまとめますと『思考の段階がそれぞれ違う』ということですね。

テーマを絞った先に検索意図の網羅があるのです。

したがってテーマを1つに絞ることと検索意図を網羅するという考えは両立できます。

SEO初心者の方はここを勘違いすることが多いので、気を付けてくださいね。

上位サイトをリサーチする

ユーザー心理の想定ができたら、上位サイトを参考に必要な情報や内容を確認していきます。

自分の想定した内容と現在Googleが評価している内容に、大きな乖離があるかもしれないからです。

そして洗い出した内容をもとに、自分が想定したユーザーの検索意図をもう一度ブラッシュアップします。

その結果、上位表示される確率がグっと上がります。

こうすることでコンテンツの内容が見当違いになることを防げるからです。

想定した内容と上位サイトの傾向に大きなズレがないかを確認し、ある場合は「なぜそうなるのか?」を考えながら草案を修正してください。

ただし、もしもあなたのサイトがYMYL(簡単に言うと、お金・命・健康・法律など人生に大きな影響を与えうるジャンルの総称)に該当するジャンルなのであれば、上位サイトを分析しても難しいかもしれません。

YMYLに関しては『YMYLでSEO上位を目指せる革命的な対策|Googleは該当ジャンルにメチャ厳しい』で解説していますので、その理由や解決策を確認してみてください。

タイトルを設定する

タイトルはいわば記事の看板。

キッチリ設定をしましょう。

そしてタイトルを付けるときのコツは6つあります。

- SEOキーワードを入れる

- 30文字を目安に収める

- わかりやすいタイトルにする

- キャッチコピーの活用

- コンテンツ内容に沿ったタイトルにする

- 上位サイトのタイトルを参考にする

もしも「タイトルってSEOにおいて本当に重要なのかな?」と気になったのであれば、『【SEOに超絶効果あり】検索意図の意味や重要性を分析|キーワードからインサイトを理解しよう』を読んでみてくださいね。

SEOキーワードを入れる

タイトルには必ずSEOキーワードを入れましょう。

こうすることでGoogleの検索エンジンに記事の内容が正しく伝わるからです。

例えば『Webライター ポートフェリオ』であれば、以下の単語がSEOキーワードになります。

- ライター

- web

- 初心者

- ポートフォリオ

- ブログ

- 必要

- 作り方

- 活用

- 向け

- コツ

こういったキーワードをタイトルに盛り込むことで、SEO順位に好影響が間違いなく出ます。

試してみてくださいね。

ちなみに、キーワード選定の方法は『SEO初心者必見!キーワード選定を無料で行う方法|便利なツールもご紹介』で解説しています。

タイトルは30文字を目安に収める

タイトルは30文字以内に収めましょう。

あまりにも長いタイトルはGoogleの検索結果に反映されないからです。

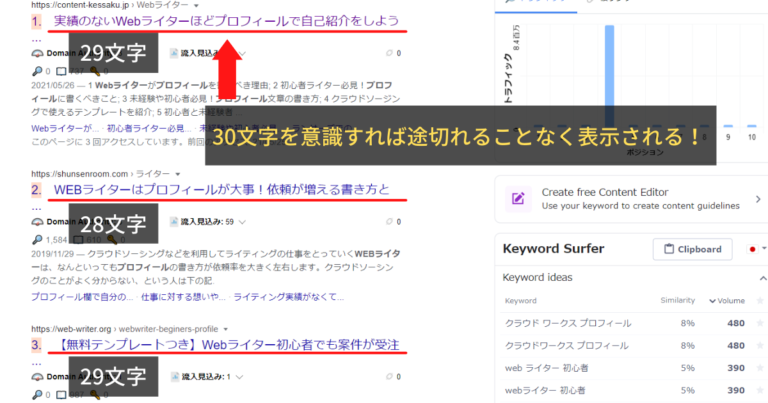

実際に2021年6月6日時点でのGoogle検索だと、上記の画像のように28~30文字がタイトルとして表示されます。

したがってタイトルを設定するときは30文字に収まるように設定してくださいね。

わかりやすいタイトルにする

タイトルを付けるときは記事の内容がわかりやすいタイトルを付けましょう。

そうすることでCTR(クリック率)を上げることができます。

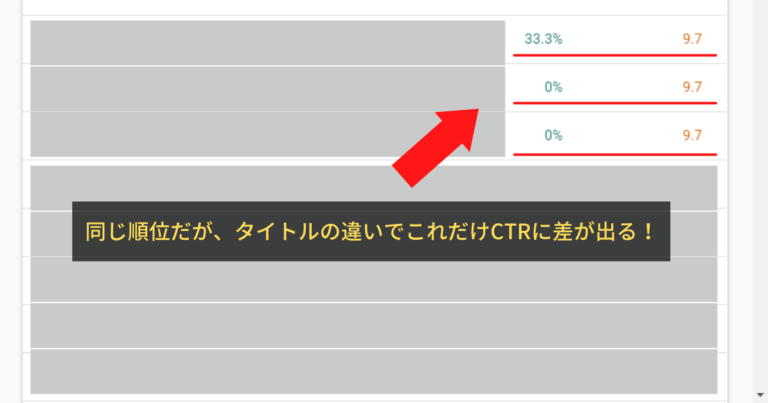

実際に当サイトでも同じ順位にもかかわらずCTRが異なる例が多々あります。

CTRが上がるということはそれだけセッションが上がるということですから、タイトルはわかりやすくするに越したことはありません。

ぜひ試してみてくださいね。

キャッチコピーの活用

キャッチコピーを活用しましょう。

キャッチコピーとは簡単に言うと人の目を引くための宣伝文句みたいなものです。

キャッチコピーを使うことでよりCTRを高めることが可能になります。

例えば以下のようなキャッチコピーを使えば、CTRを高められるかもしれません

- 3分でわかる

- 世界一わかりやすい

- 初心者でも3ステップで完了

- 完全攻略大全

- 5年間の集大成

こういったキャッチコピーをタイトルに付けることで、読者は思わずクリックをしたくなるようになります。

実際に以下のタイトルであれば、どちらをクリックしたくなりますか?

Webライティング初心者でも3分でわかる世界一実践的な勉強方法

Webライティングの勉強方法

おそらくほとんどの人が後者を選ぶはず。

このようにキャッチコピーにはCTRを引き上げる力があるのです。

タイトルを作るときは、キャッチコピーを用いてくださいね。

コンテンツ内容に沿ったタイトルにする

タイトルは必ずコンテンツの内容に沿った差に要にしましょう。

例えばタイトルが『SEOライティングのコツ』と書いているのにも関わらず、セールスライティングの書き方を解説していてはおかしいですよね。

もちろん読者もこのことには納得しませんから、その記事から即離脱をします。

つまりは直帰率が高まってしまうわけですね。

そのため、タイトルを書くときはコンテンツの内容に沿うように設定してくださいね。

上位サイトのタイトルを参考にする

もしもいいタイトルが思いつかないのであれば、上位サイトの内容を参考にさせてもらいましょう。

何かいいアイデアが思い浮かぶかもしれませんよ。

ただし、コピペは絶対にやめましょう。

高確率でGoogleからペナルティを受けるからです。

そのため、あくまで参考程度にとどめておきましょう。

なおタイトル設定などといった『SEO内部対策』に関して『SEO内部対策と外部対策の違いや重要性を解説|無料ツールの使い方も解説』で詳しく紹介しています。

見出しを設定する

タイトルを決めたら次は見出しを決めます。

なおこの時に意識すべきことは3つあります。

- 見出しにもSEOキーワードを入れる

- 見出しタグを設定する

- 見出しタグは数字の順に正しく並べる

- 見出しのみでコンテンツの内容を理解できるようにする

- 最初の見出しにはタイトルとの関連性が深いものを書く

見出しにもSEOキーワードを入れる

見出しにもSEOキーワードを入れましょう

見出しはタイトルと同様にSEOにおいて重要な要素だからです。

そのため見出しにもSEOキーワードを適度にちりばめることを心がけてくださいね。

ただし、SEOキーワードをあまりにも多く入れてしまうと日本語がおかしくなるおそれもあります。

SEOキーワードの入れすぎにはご注意ください。

なお、この時に「どういったキーワードを入れたらいいのかわからない」というときは、『無料・有料で使えるSEOツール|内部や外部対策・競合の調査に使えるものを紹介』で紹介している記事を参考にしてください。

見出しタグを設定する

記事には必ず見出しタグをつけましょう。

見出しタグとはh1~6タグのこと。

見出しタグを設定することでGoogleのクローラーは記事の内容を理解しやすくなります。

その結果、記事の内容がGoogleに正しく伝わり、上位表示される確率が高くなります。

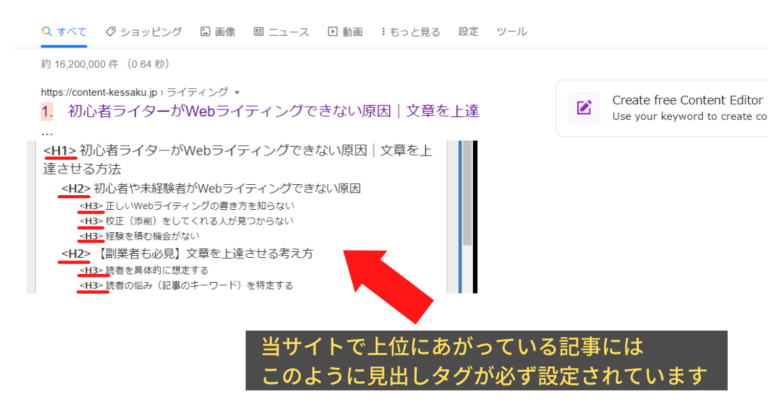

実際に当サイトでGoogleの検索上位に表示されている記事には、必ず見出しタグをつけています。

したがって、記事には必ず見出しタグをつけましょう。

見出しタグの詳細に関しては『ブログ記事は見出しタグが必要!seo的に正しい書き方や付け方を解説』で解説しています。

見出しタグは数字の順に正しく並べる

見出しタグをつけるときは、数字の順に沿って正しく並べましょう。

そうすることでユーザーはコンテンツの区切りがわかり、内容をより理解しやすくなります。

そのため見出しを並べるときは、必ず数字の順番に並べるようにしましょう。

見出しのみで本文の内容を理解できるようにする

見出しを付けるときは、見出しのみで本文の内容が理解できるようにしましょう。

その方が文章の大まかな内容をユーザーは理解できるようになるからです。

実際に以下の見出しだと、どちらの方がコンテンツをより理解できるでしょうか?

- お肉を美味しく焼きたいのであればオーブンを使え

- お肉を美味しく焼くコツ

前者の方が内容は具体的で『オーブンを使えばお肉を美味しく焼けるんだな』と推測できます。

しかし後者だと書かれていることが抽象的すぎて、いまいちイメージがわかないですよね。

そして、この差がコンテンツ全体に対するわかりやすさにつながるのです。

以上のことから、見出しだけで本文の内容がわかるように書いてくださいね。

最初の見出しにはタイトルとの関連性が深いものを書く

これもかなり大事なのですが、最初の見出しを付けるときはタイトルに深く関連するものを付けましょう。

なぜならタイトルとコンテンツ内容の整合性を合致させなければならないからです。

例えばタイトルに『SEOライティングのコツ』と書かれているのに、最初の見出しにSEO関連のセミナーや本の見出しが置かれていれば、読者は「あれ、方法を教えてくれるんじゃないの?」と疑問に思います。

その結果、読者がその記事から即離脱するのは目に見えていますよね(SEOではこれを『直帰率が上がる』といいます)。

期待していた内容に出会えなかったのだから当然の結果です。

以上のことから、最初の見出しにはタイトルと深く関係するものを置くようにしましょう。

共起語を使う

共起語とは、あるキーワードと一緒に使われることが多い言葉のことです。

たとえば先ほどの「ダイエット」であれば、以下があげられます。

- 食事

- サプリ

- 運動

- 簡単

一緒に検索されそうな言葉を盛り込んでおくことで、関連性の高い記事だと検索エンジンに認識してもらいやすくなります。

代名詞を使いすぎない

「この」「あの」などの代名詞はなるべく避けます。

なぜなら検索エンジンは何を指すのか正確に理解できないからです。

実際に上位サイトではこそあど言葉はあまり使われていませんよね。どのサイトも情報内容が具体的に書かれています。

この傾向から、こそあど言葉は上位を目指すうえであまり好ましくない書き方と言えます。

それに付け加えて、こそあど言葉は読み手にとってももわかりにくいもの。

例えば以下の文があるとします。

- あんなところで人があんなに群がっている!

- 時計台の目の前で8~10人が群がっている!

どちらの方が場面を想像しやすいでしょうか? 圧倒的に後者ですよね。

このことからこそあど言葉は、情報を伝達するのに向いていないツールと断言できます。

ライティングをするときはこそあど言葉を使わず、情報内容が相手にはっきりとわかるよう、具体的に書きましょう。

HTMLマークアップを行う

HTMLマークアップ作業をおこないましょう。

HTMLマークアップとは箇条書き・引用・表などにHTML言語で意味付けをすることを指します。

具体的には以下の通り。

【代表的なHTML言語の一覧】

| HTML言語 | 意味 |

|---|---|

| <html> | テキストがHTMLファイルであることをGoogleに伝える |

| <title> | タイトル |

| <ul> | 箇条書き |

| <ol> | 数字による箇条書き |

| <table> | 表 |

| <strong> | 太文字(意味を強調する) |

| <u> | 下線 |

| <br> | 改行 |

| <s> | 抹消線 |

| <center> | 文字や文章を中央寄りにさせる |

これらのようなHTML言語を使い、記事の内容がGoogleにより正確に伝わりやすくする作業のことをHTMLマークアップ作業と言います。

このタグを設定すると、Googleに記事の内容がより正しく伝わるようになります。

その結果、SEO的に高評価を得やすくなるわけです。

そのためSEOライティングをする際はこのマークアップ作業が必須となります。

最初は戸惑うかもかもしれませんが、使ってみると案外簡単な言語です。

頑張ってチャレンジしてくださいね。

箇条書きを活用する

本文を書くときは積極的に箇条書きを使いましょう。

そうすることで文章が一気にわかりやすくなるからです。

例えば以下の文章を見比べてみてください。

【箇条書きを使わない例】

沖縄の魅力は3つあります。海がきれいなこと。気温が温かいところ。自然が豊かなところ。

【箇条書きを使った例】

沖縄の魅力は以下3つがあります。

1.海がとてもきれいなこと。

2.気温が温かく過ごしやすいところ。

3.自然が豊かで心が安らぐところ。

前者と後者を見比べると、後者の方がわかりやすいですよね。

そもそもSEOライティングではわかりやすく書くことも重要な要素です。

そうすることでユーザーが記事の内容を理解しやすくなるからです。

そのため、文章をわかりやすい形に整えてくれる箇条書きは積極的に活用すべきなのです。

とても大事なことなので、必ず覚えておきましょう。

一文一意を徹底する

文章がわかりやすくなるよう、一文一意を徹底しましょう。

そうすることでユーザーの理解がより進むからです。

例えば以下の文章を見ると、後者の方が圧倒的に理解しやすいですよね。

SEOライティングではわかりやすさが大事なので一文一意を徹底し、ユーザーの理解がより進むように文章を書くよう心がけましょう。

SEOライティングではわかりやすさを心がけることが大切。

そうすることでユーザーの理解を助けられるからです。

そこでおすすめなのが『一文一意を徹底すること』。

前者だと少し考えながら読んでしまいますが、後者は流し読みでも理解できますよね。

以上のことから、わかりやすい文章を書くためにも一文一意は徹底しましょう。

ディスクリプションを設定する

ディスクリプションも必ず設定しましょう。

ディスクリプションとはGoogleの検索結果に表示される記事の概要を説明した文章のことです。

ディスクリプションを設定することで、ユーザーに記事のPRをすることができます。

その結果、CTRの向上も期待できますよ。

ディスクリプションは120文字以内に収める

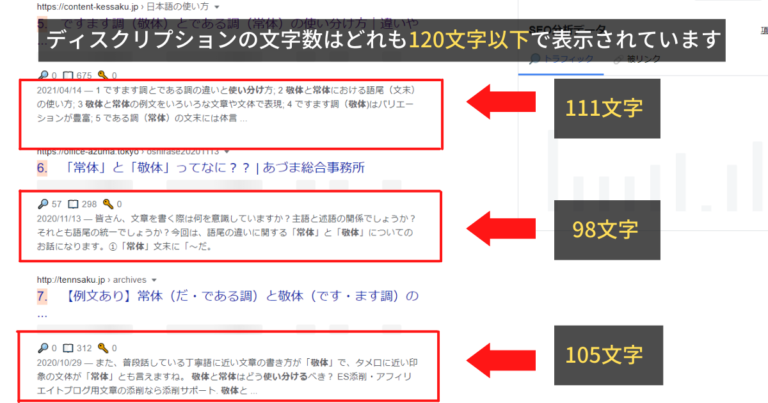

ディスクリプションの注意点としては、120文字以内に収めるようにしましょう。

なぜならそれ以上を入力すると文章が途切れてしまい、何を言っているのかわからなくなるおそれがあるからです。

実際に現在のGoogleの検索結果では、上記画像のようにほとんどが120文字以内で表示されています。

したがってディスクリプションを設定するときは、120文字以下で記入をしましょう。

ディスクリプションにもSEOキーワードを入れる

タイトルや見出しと同様に、ディスクリプションにもSEOキーワードを入れましょう。

そうすることで検索キーワードとコンテンツの関連性を上げることができるからです。

大事なことなので覚えておきましょう。

SEOキーワードはタイトル・見出しの先頭に記載する

タイトルや見出しにSEOキーワードを入れるときはなるべく先頭に入れましょう。

そうすることでCTRの向上を期待できるからです。

実際にSEOキーワードが先頭にあるかないかで、その記事に対する印象は以下のように大きく変わります。

- Webライティングのコツは14個!初心者でもできるスキル

- 誰でも書けるようになる!上手な文章を書く方法を熱血解説

もしも読者が『初心者でも使えるWebライティングのコツ』を探しているのであれば、どちらをクリックしたくなるでしょうか。

明らかに前者ですよね。

タイトルの先頭にその人が意識しているであろう単語(Webライティング・コツ)が入っており、かつダメ押しで『初心者』という文字も中盤に入っているからです。

しかし後者のタイトルにはそういった単語が1つも入っていません。

そのためタイトルや見出しの先頭にはその内容がぱっと見でわかるように、なるべく先頭にSEOキーワードを入れることをおすすめします。

SEOキーワードの近接度を意識する

タイトル・見出し・本文を書くときは、SEOキーワードの近接度を意識しましょう。

近接度とはキーワードが複数の単語で構成されているときに、それらの単語の位置の近さを表します。

この近接度が近いほど、SEO的には評価が高くなるといわれています。

言葉にするとちょっとわかりにくいので、以下に例を書きますね。

【キーワード近接度の例】

| 例文 | 近接度 |

|---|---|

| SEOライティングコツ | 非常に高い |

| SEOライティングのコツ | 高い |

| SEOライティングをするときは文章をわかりやすくするのがコツです。 | 低い |

『SEOライティングコツ』が一番近接度は高くなっていますが、これでは言葉として成立していませんよね。

そのためユーザー視点から見るとBadになります。

その一方で『SEOライティングのコツ』は近接度が高く、かつ意味も成立していますのでGoodです。

最後に『SEOライティングをするときは文章をわかりやすくするのがコツです』だと、間に19もの文字が入っているためにSEO的にBad。

ここまで離れてしまうと、Googleが2つの単語を1つのキーワードとして認識してくれる確率が下がってしまうからです。

したがってキーワードの近接度でいえば、この中だと『SEOライティングのコツ』と書くのがベストということになります。

この近接度はタイトルや見出しで特に重要となりますので、必ず意識してくださいね。

SEOキーワードの出現頻度を意識する

本文を書くとき、キーワードの出現率に気を付けましょう。

あまりにも多くのキーワードを詰め込むとGoogleからペナルティを受けるかもしれないからです。

事実、Googleはコンテンツにキーワードを詰め込みすぎると、ランキングに悪影響が出るかもしれないと警告を発しています。

ページにキーワードや数字を詰め込むと、ユーザーの利便性が低下し、サイトのランキングに悪影響が及ぶ可能性もあります。

Google検索セントラル|無関係なキーワード(最終閲覧日2021年6月7日時点)

したがってキーワードの出現率は高くなりすぎないようにしましょう。

なお、キーワードの出現率は3~7%が理想的だといわれていますが、僕の感覚だとこれはジャンルやキーワードごとに少し変化しているように感じます。

そのためキーワードをどれぐらい入れるかは、各上位サイトを参考にして決めると良いでしょう。

一文中に同じ単語を多用しない

出現率はSEO的に重要と考えられていますので、一文に同じ単語を使うのはやめましょう。

上述しましたように「キーワードを詰め込みすぎ!」とGoogleに判断をされ、ペナルティを受けるかもしれないからです。

もしも同じ単語を一文中に何度も使ってしまったときは、類義語を調べてその単語を書くようにしましょう。

なお、類義語の調べ方はとても簡単です。

Googleの検索欄にて『○○ 類義語』と調べるだけでOK。

こうするだけで数多くの類義語が出てきます。

類義語が思いつかないときの対処法として使ってみてください。

ロジカルライティングを実施する

本文を書くときはロジカルライティングをしましょう。

ロジカルライティングとは論理的な文章のこと。

ロジカルライティングを用いることで、文章は一気にわかりやすくなります。

ユーザーにとってわかりやすい文章はGoogleから高評価を得やすいわけですから、ロジカルライティングがSEOにおいて重要であることは明白です。

したがって記事を書くときは、ぜひロジカルライティングを実施してみてくださいね。

ロジカルライティングの実施方法

ロジカルライティングの実施方法はとても簡単です。

以下の順に文章を書けばOK。

- 問題の提示

- 解決方法の紹介

- その解決方法が最適な理由

- 根拠の説明

- 成功事例の紹介

- 結論を述べる

この順に書くだけで誰でも簡単にロジカルライティング、つまりはわかりやすい文章を書けるようになります。

ぜひ試してみてくださいね。

できるだけE-A-Tを満たす

E-A-TとはGoogleの評価基準のひとつです。

具体的には以下の3つを指します。

- Expertise(専門性)」

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

要するに3つの頭文字をとったものがE-A-T なわけですね。

それぞれを高める書き方は、次のようになります。

Expertise(専門性)

・1つのジャンルに特化する

・特化したジャンルのコンテンツを充実させる

Authoritativeness(権威性)

・著者名や運営会社名を開示する

・経歴や実績などのプロフィールを充実させる

Trustworthiness(信頼性)

・行政や機関などから情報を引用する

・運営者情報を開示する

記事を参考にするとき、専門家の監修があったりそのテーマの著名な人が書いた文章だと信頼できますよね。

SEOライティングをするときは、ジャンルに特化したり著者情報を加筆するなど、信頼できる記事だと裏付けしましょう。

E-A-Tに関しては『SEO対策の基本!E-A-Tの意味や使い方を熱血解説|専門性がさらに重要となる分野も理解しておこう』で解説しています。

独自性を高める

記事を書くときは独自性を高めましょう。

独自性、つまりオリジナリティの高いコンテンツほどGoogle検索で上位に上がるからです。

実際にGoogleは独自性について以下のように公表しています。

オリジナルで有用なコンテンツを持つ高品質なサイトが、より上位に表示されるようになります。

Googleウェブマスター向け公式ブログ|日本語検索の品質向上にむけて(最終閲覧日2021年6月8日時点)

したがって記事を作成するときは、独自性を高める工夫をしましょう。

なお、コンテンツの独自性を高める方法はおもに2つあります。

- 体験談

- 事例を紹介する

体験談

あなた自身の体験談を語りましょう。

そういった情報は世界規模で見ても希少性が高いからです。

希少性が高い情報を入れることで、コンテンツの独自性は圧倒的に高まりますよ。

なお、内容が具体的であればあるほど情報の希少性が増します。

体験談を書くときは数字や固有名詞を使うようにし、具体的に書いてくださいね。

体験談がないならアンケートで集めればよい

もしも自身に体験談がないのであれば、クラウドソーシングなどで体験談を集めましょう。

費用もそれほど掛からないのでおすすめですよ。

事例を紹介する

事例を紹介しましょう。

例えば「この道具を実際に使ってみた」や「導入事例を紹介!」がそれに該当します。

こういった情報は他サイトと被る確率が低く、必然的にコンテンツの独自性が高まります。

インタビューなどを実行し、事例をドンドン集めるよいでしょう。

最新の情報を使う

記事の盛り込む情報は最新の情報にしましょう。

なぜなら、Googleはユーザーが鮮度の高い情報を得られるように検索エンジンを設計しているからです。

事実、グーグルは過去に以下のように公表しています。

Google 検索では、最新の結果が得られるように設計された鮮度アルゴリズムを使用している

Googleインサイドサーチ|より新鮮で最新の検索結果を提供します(最終閲覧日2021年6月8日)

Googleが検索に関してこれだけハッキリと明言をすることは大変珍しいのですが、それだけ情報の鮮度を意識しているということなのでしょう。

したがって、記事に盛り込む情報は常に最新であることを心がけてください。

具体的な数値を記載する

記事を執筆するときは必ず具体的な数値を入れてください。

そうすることで情報がより具体的になり、ユーザーの理解を促進させるからです。

例えば以下の文章であればどちらの方がわかりやすいでしょうか?

- 私今日ね、遅刻ギリギリまで朝ご飯をいっぱい食べてきたんだ

- 私今日ね、8時28分まで朝ご飯をお茶碗10杯分食べてきたんだ

前者の文章は読んでみても「そっか」で終わりますが、後者だと「本当にギリギリまで食べてたんだね……、というか食べすぎ(笑)」となりますよね。

つまり、そのときの状況やこちらの伝えたいことがより明確に伝わっているわけです。

同じ場面にもかかわらず数字を使うだけで、これだけ印象が変わってしまうのです。

そしてSEOライティングでは読者にわかりやすい文章が必須。

したがって、読者の理解を促進する数字は積極的に使ってくださいね。

情報は簡潔に伝える

情報は簡潔に伝えましょう。

そちらの方がわかりやすいからです。

実際に以下2つの文章ではどちらの方がわかりやすいでしょうか。

- SEOライティングは難しいが身に着けることで生涯くいっぱぐれない稼ぐうえで最強のスキルです。

- SEOライティングは大きく稼ぐことを可能とするスキルです。

前者は何となく言いたいことは伝わりますが、わかりにくいですよね。

そのためスムーズに理解することが困難です。

その一方で、後者は言いたいことが明確に伝わります。

要点を絞り、かつ簡潔に書いているからです。

このように同じ情報でも簡潔に書くか否かでわかりやすさが段違いになります。

わかりやすい文章を好むGoogleがどちらを評価するかは、明白ですよね。

以上のことから、情報は簡潔かつ明確に書いてくださいね。

わかりやすいパーマリンクを設置する

パーマリンクを設定するときは、わかりやすい表記にしましょう。

パーマリンクとはページごとに設定できるURLのこと。

以下の例でいえば✖の部分がパーマリンクになります。

例)

https://〇〇〇.jp/△△△/×××/

上記の星の部分をわかりやすくすることで、ユーザーとクローラーは「その記事が何の記事なのか?」がわかるようになるのです。

実はですね、Googleもパーマリンクはわかりやすくすることを推奨しています。

複数のパラメータを含む URL など、過度に複雑な URL は、サイト上の同じまたは同様のコンテンツを表す多数の URL を不必要に作成し、クロールの際に問題が生じることがあります。その結果、Googlebot が必要以上に帯域幅を消耗してしまい、サイトのコンテンツをすべてインデックスに登録しきれない状態を招く可能性があります

Google検索セントラル|シンプルな URL 構造を維持する(最終閲覧日)

パーマリンクの設定が原因でインデックス登録をされないのは困りますよね。

以上のことから、パーマリンクはユーザーにもGoogleクローラーにもわかりやすくなるように設定しましょう。

パーマリンクにはSEOキーワードを必ず入れる

パーマリンクを設定するときはSEOキーワードを入れましょう。

そうすることでわかりやすくなるだけでなく、Googleの検索エンジンへのアピールになるからです。

実際にGoogleの上級管理者であるジョン・ミューラー氏はURLに関して、過去に以下のような発言をしています。

質問者

「URLにSEOキーワードが入っていると、SEO効果はあるのでしょうか?」

小さいが効果はある。

youtube|English Google Webmaster Central office-hours hangout(最終閲覧日2021年6月8日)

ウェブ管理者に「必ず行うように」と言うようなものではないが

『効果はある』

なんとも魅力的な言葉ですね。

したがってパーマリンクにはSEOキーワードを必ず入れるようにしましょう。

なお、SEOキーワードを入れるときは英語表記にすることを強くおすすめします。

文字化けを防げるからです。

例えば『SEOライティング 方法』というkwを狙った記事なのであれば、パーマリンクは『seowriting-method』と記入するのがおすすめ。

ぜひ試してみてくださいね。

文字だけでなく画像も使う

SEOライティングはユーザーのために、情報をわかりやすくすることが前提です。

そのため場合によっては文字だけでなく画像や写真、スクリーンショットなどといった画像を用いることをおすすめします。

文字による説明がどうしても難しいこともありうるからです。

実際に当記事でもいくつか画像を使って執筆していますが、このことによってユーザーは内容を理解しやすくなっているハズ。

人間は感覚の生き物ですから文字情報をあえて視覚化することで、内容がより理解しやすくなるのです。

したがって言葉で説明するが難しいケースでは、画像を使って柔軟に解説をするとよいでしょう。

その結果、ユーザーにとってわかりやすい記事に確実になりますよ。

なお、画像の使い方は主に4つあります。

- 画像のaltタグを最適化する

- 画像を加工する

- 容量を最適化する

- 写真を使う

画像のaltタグを最適化する

画像のaltタグを最適化させましょう。

aitタグとは画像をGoogleに説明するHTMLテキストのこと。

画像にaltタグを設定することで、Googleはその画像が何の画像なのかがわかります。

つまりaltタグを使うことでGoogleに画像のことを説明できるわけですね。

Googleの画像認識機能はまだまだ未発達ですから、altタグを使ってGoogleにとってわかりやすい画像にしましょう。

Google画像検索に表示させるならaltタグは必須

掲載した画像をGoogle画像検索に表示させたい場合はaltタグを必ず使ってください。

そうしなければ、検索エンジンのクローラーは画像の内容を把握することが難しいとGoogleが明言しているからです。

画像に代替テキストが指定されていない場合、Google 画像検索でページ上の画像のコンテキストを把握することが非常に難しくなります。

Googleウェブマスター向け公式ブログ|モバイル ファースト インデックスに向けて、構造化データと画像の代替テキストをお忘れなく!(最終閲覧日2021年6月9日)

代替えテキストとはaltタグで書かれている文章のこと。

つまり、altタグがなければ自サイトの画像がGoogle画像検索に引っ掛からなくなるわけです。

画像検索がきっかけでセッションが増えることも十分にあり得るため、自サイトの画像も検索されるようにするのがベター。

自分の用意した画像を画像検索に表示させたいときは、必ずaltタグを設定してくださいね。

画像を加工する

掲載する画像は可能な限り加工をしましょう。

そうすることで独自性が上がるからです。

フリー素材でもCANVAなどのツールを使って加工をすることで、オリジナル性を付与できます。

もちろん、加工された画像はユーザーの目も引きますから滞在時間の向上も狙えます。

試してみてくださいね。

容量を最適化する

画像の容量を最適化させましょう。

画像の容量を圧縮させることで、Webサイトの表示速度が遅くなることを回避できるからです。

実はページの表示速度が遅くなるとSEO順位への悪影響が懸念されるのです。

そのため画像の容量はOptimizillaを使って、最適化してくださいね。

写真を使う

可能な限り写真を使いましょう。

自分で撮った写真は紛れもなく世界で一枚だけであり、独自性が一気に上がるからです。

そして何より、話の内容を写真で証明されたら説得力がありますよね。

この現象は『視覚効果』といい、写真などの画像を使うことで人を説得しやすくなる効果があるのです。

独自性を上げたいときや説得力のあるコンテンツを作りたいときは、ぜひ写真を使ってくださいね。

SEOライティングにおける7つの注意点

ここからはSEOライティングを行う上での注意点7つを解説しますね。

- SEO上位を狙うのであれば文字数が重要

- デジタルミレニアム著作権法

- リンク切れを起こしていないかを確認しましょう

- メインキーワードの話からそれないように書く

- 起承転結で書かない

- 表記ゆれに気を付ける

- 誤字脱字はないか

SEO上位を狙うのであれば文字数が重要

SEOにとって文字数は非常に重要です。

なぜならGoogleは画像や動画の内容を完全に理解することはまだ難しく、コンテンツの質は文章で判断しているからです。

そもそもSEO順位はGoogleクローラー※が収集した情報をベースに決定されます。

※クローラーとはネット上を巡回し、情報収集するロボット(プログラム)のこと。

そのためこのクローラーに「ユーザーにとって役立つ情報がこのコンテンツにはある」と理解させなくてはならないのです。

そして2021年6月20日時点では、その最も有効な伝達手段が文章にとなるわけです。

したがってSEOにおいては字数を多く書き、クローラーに有益と判断されることが重要となります。

な、本文の必要文字数に関しては『【調査結果】ブログの最適文字数は8,000文字|seoを考えると最低でも3,000字が目安』で解説しています。

有益な情報を提供しようとすれば文字数は自然と多くなる

常にユーザーにとって役立つコンテンツを提供しようとすると、文字数は必ず多くなります。

そうしなければ伝えられる情報量が限られるからです。

例えば、100文字と10,000文字ではユーザーに対して提供できる情報が全然違いますよね。

そしてその差がコンテンツの質にそのまま反映、つまりはSEO順位に直結するわけです。

したがって、SEOで上位を取ろうとすると文字数が自然と増えることを覚えておきましょう。

デジタルミレニアム著作権法を必ず守る

SEOに限った話ではありませんが、著作権は守りましょう。

そうしなければ作成したコンテンツがスパム判定を食らい、デジタルミレニアム著作権法に基づきGoogleのインデックスから削除されるからです。

実施にGoogleは著作権に関して以下のように公表しています。

Google では、著作権を侵害しているとする明確な通知を受けた場合には、それに対し適切な対応を取ることをポリシーとしています。そのような通知への対応方法としては、侵害行為にあたるとされるコンテンツを削除する、そのようなコンテンツへのアクセスを無効にする、登録ユーザーのアカウントを停止するなどの措置が考えられます。

Legalヘルプ|デジタル ミレニアム著作権法(最終閲覧日6月20日)

つまり他人の著作権を侵害するようなコンテンツはGoogleの検索結果に引っ掛からなくなる処置を受けるわけですね。

これではSEO順位どころではありません。

コンテンツ作成に費やしたコストがすべて無駄になります。

こういった事態を回避するためにも、著作権は必ず守りましょう。

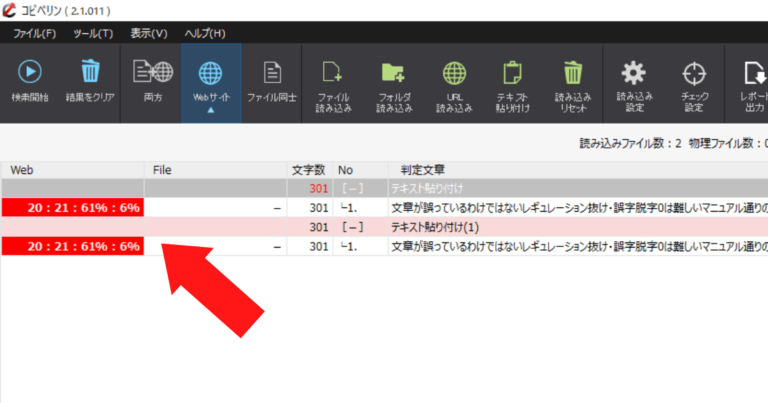

コピー文章ではないかを確認する方法

そうなると自分のコンテンツがコピーものかどうか気になりますよね。

そんな時はコピペリンを使いましょう。

コピペリンとはその文章がネット上ですでに公開されているコンテンツと同じでないかをチェックするツールのこと。

このコピペリンを使うことで、納品された記事がコピーコンテンツ会なっかを瞬時に見抜くことができます。

なお、コピーコンテンツの疑いがあるときは以下の画像のように真っ赤に表示されます。

このような事態になった場合はライターに事情を説明し、書き直してもらうとよいでしょう。

リンク切れを起こしていないかを確認しましょう

記事からの発リンクがリンク切れを起こさないように気を付けましょう。

リンク切れが起こることでユーザーエクスペリエンスを低下させる懸念があるからです。

何度も言いますが、Googleはユーザーへの利便性を重要視しています。

したがってユーザーエクスペリエンスを引き下げるリンク切れは起こさないのが無難です。

覚えておきましょう。

メインキーワードの話からそれないように書く

あなたがその記事に設定したメインキーワードから話がそれないように執筆をしましょう。

メインキーワードから話がそれると、ユーザーの役に立たないコンテンツになる確率が非常に高くなるからです。

例えば、あなたが『被リンク』というキーワードを設定したとしましょう。

それにも関わらずその記事内でチャーハンの話をした場合、被リンクの情報を知りたがっているユーザーに対して有益なコンテンツとは言えませんよね。

起承転結で書かない

SEOで上位を取るコンテンツを作成したいのであれば、起承転結を使うのはやめましょう。

Googleの検索エンジンの場合だと、重要な情報を前半に書いたほうが評価される傾向にあるからです。

そしてご存じの通り、起承転結は以下のようにその話で最も重要な『結論』が最後に来る書き方ですよね。

- 起句:物語の始まり

- 承句:内容を発展させる

- 転句:話を一転させる

- 結句:話の結論およびまとめ

つまり重要な情報が先頭にあるほど評価するGoogleとの相性が悪い文章術なわけです。

したがって起承転結でコンテンツを作成することは絶対にやめましょう。

ちなみに、起承転結以外にやってはいけないことはたくさんあります。

その詳細は『SEOで絶対やってはいけない対策13選|Googleからスパム行為と判断されます』に記載しましたので、参考にしてください。

コンテンツを作るときはPREP法を使おう

コンテンツを作るのであればPREP法を使いましょう。

PREP法とは以下で構成されている、話を簡潔に伝えられる文章術のことです。

- P:結論

- R:理由

- E:事例

- P:結論

PREP法だと結論を最初に書くので、Googleとの相性が良くなります。

それだけでなく、最後にも結論を記載することでユーザーが「結局なんだったっけ?」と忘れることを防ぐこともできます。

まさに一石二鳥なわけです。

コンテンツを制作する際はPREP法をぜひ使ってくださいね。

PREP法に関しては『【ブログの文章力100%向上】WebライティングならPREP法!読者が理解しやすい書き方・構成をテンプレートと例文でご紹介』で解説しています。

表記ゆれに気を付ける

SEOで検索上位を目指すのであれば、表記ゆれに気を付けましょう。

表記ゆれによって検索順位に影響が出るからです。

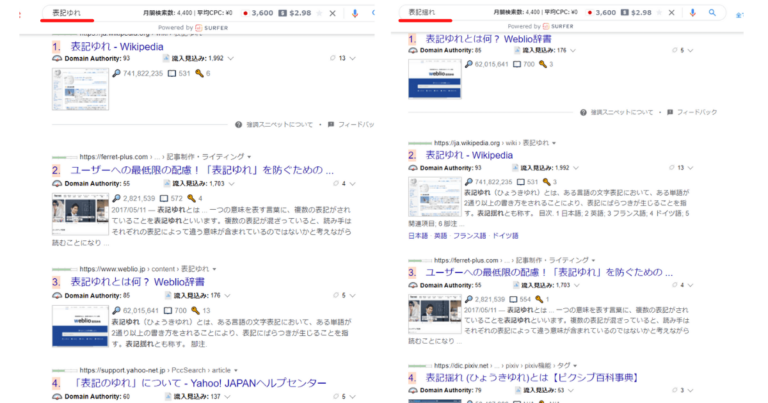

実際にGoogle検索にて『表記ゆれ』『表記揺れ』と検索をしてみると、SEO順位は以下のようになりました。

【表記ゆれによってSEO順位が変化する例】

| SEO順位 | 表記ゆれ | 表記揺れ |

|---|---|---|

| 1位 | Wikipedia | Weblio辞書 |

| 2位 | ferret | Wikipedia |

| 3位 | Weblio辞書 | ferret |

| 4位 | Yahoo! JAPANヘルプセンター | ピクシブ百貨辞典 |

| 5位 | DMソリューションズ | Yahoo! JAPANヘルプセンター |

| 6位 | 記事作成代行屋 | goo国語辞書 |

| 7位 | Word入門 | DMソリューションズ |

| 8位 | upwrite | 記事作成代行屋 |

| 9位 | ピクシブ百科事典 | upwrite |

| 10位 | 東京反訳 | ナイルのSEO相談室 |

両者で1位が異なるのはもちろんですが、興味深いのはランクインしているサイトが若干変化するという点。

『表記ゆれ』の場合だと『7位:Word入門』『10位:東京反訳』がランクインしていますが、『表記揺れ』では両者がない代わりに『6位:goo国語辞書』『10位:ナイルのSEO相談室』が上位10位に入っています。

このように同じ意味の単語でも、表記が変わることでSEOへの影響が少なからずあることがわかりますよね。

したがって表記ゆれも十分に気を付けるべきと断言できます。

表記ゆれに関しては『【表記を統一】漢字などの表記ゆれ対策3選|辞書やチェックツールを使いユーザーは見やすくなるようにしよう!』で解説しています。

表記ゆれ対策ならレギュレーション!

もしも表記ゆれ対策を徹底したいのであればレギュレーション、つまりは執筆時におけるルールを決めておきましょう。

いわゆるトンマナというやつですね。

レギュレーションを制定することで、表記をはじめとした『暗黙のルール』になりやすい部分を明文化できます。

その結果、記事Aでは『林檎』記事Bでは『りんご』といったような書かれ方を防ぐことができます。

表記ゆれ対策を徹底したいときは、ぜひレギュレーションを作成してくださいね。

誤字脱字はないか

誤字脱字はなくしましょう。

そうすることでクローラーにコンテンツ内の情報を正確に伝えることができるからです。

特に日本語の場合だと英語とは異なり、誤字に対して気を付けるべきといえます。

なぜなら日本語には以下のような『読みは同じだけど意味が全く異なる言葉』がたくさんあるからです。

【読みは同じだか意味が異なる漢字】

| 意味A | 意味B |

|---|---|

| 以上 | 異常 |

| 移動 | 医道 |

| 要 | 金目 |

| 本当 | 本島 |

| 的 | 間戸 |

それぞれの漢字を比較してみると、意味が全く異なりますよね。

そのため記事内に誤字が多くあると、情報がクローラーに正確に伝えることが難しくなります。

その結果、SEOへの悪影響も十分に考えられるのです。

そして、昨今における文章の99%はキーボードで作成します。

変換ミスには十分気を付けてくださいね。

SEO対策の基礎!今後はBERTを意識しよう

コンテンツSEO担当者はBERTアップデートを意識したコンテンツ、具体的に言うとユーザーに役立つものを作りましょう。

Googleの検索エンジンが文脈を理解し、その記事がユーザーにとって役立つか否かがわかるようになったからです。

そもそもBERT(正式名称はBidirectional Encoder Representations from Transformers )アップデートとは2019年10月にGoogleが実施した『検索アルゴリズムに対する大規模アップデート』のこと。

現に、GoogleはBERTによって検索エンジンは以下のように変化したと公表しています。

BERT モデルは、単語の前後にある単語を調べることで、単語の完全なコンテキストを考慮することができます。

Googleキーワード|検索をこれまで以上に理解する(最終閲覧日2021年6月9日時点)

言い換えますと、BERTアップデートによって検索エンジンはより深いレベルで文脈を理解できるようになったということ。

つまり端的に言えば文字数を稼いでいるだけの文章と、ユーザーにとって本当に役立つ情報を提供している記事の見分けがつくようになったということです。

Googleの検索エンジンはコンテキスト(文脈)を理解できるようになったわけですから、これは造作もないことでしょう。

したがって掲載する記事はユーザーにとって本当に役立つコンテンツ、つまりは検索意図を満たした内容になるように制作しなければならないのです。

これはとても大切なことなので覚えておきましょう。

なお、BERTの詳細に関しては『BERTとはGoogleの自然言語技術のこと|このモデルの仕組みや導入された背景を解説』で解説しています。

SEOライティングの勉強におすすめな本

ここからはSEOライティングを勉強するときにおすすめな本の紹介です。

- 沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—〈SEOのためのライティング教本〉

- 最新のGoogle対策! これからのSEO Webライティング本格講座

- 新しい文章力の教室

- SEOに効く!Webサイトの文章作成術

- ネットで「効く」コピー

- 10年使えるseoの基本フルカラーの会話形式で読みやすい

- seoの本質が学べるテクニックに頼らない王道のseo

沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—〈SEOのためのライティング教本〉

最初におすすめするのは沈黙のWebライティングです。

Webで結果を残すことに特化させたライティング術を、この本で学ぶことができます。

なお、この書籍の主な概要は以下の通り。

【沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—〈SEOのためのライティング教本〉】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | 松尾 茂起 |

| 発売日 | 2016年11月1日 |

| 価格 | 2,020円 |

| ページ数 | 632ページ |

| kindle版 | アリ(1,980円) |

| Amazon評価 | 4.4 |

| 試し読み | アリ |

価格が少々お高めな気もしますが、632ページというボリュームを考えますと妥当な金額かもしれません。

しかも内容の大半はマンガと図解で描かれているために、本を読むのが苦手な人でも労せずしてノウハウを吸収できます。

Webライティングのバイブルとも呼べる本ですので、ぜひ読んでみてくださいね。

最新のGoogle対策! これからのSEO Webライティング本格講座

seoに特化させたWebライティング術を学べるのが、この『最新のGoogle対策! これからのSEO Webライティング本格講座』です。

この本では『ユーザーの検索意図』を意識したライティング術を学ぶことができます。

その結果、seoに強い文章ができるというわけですね。

Googleの検索上位を狙える文章力が欲しいときに役立つ一冊といえます。

なお、この本の詳しい概要は以下の通り。

【最新のGoogle対策! これからのSEO Webライティング本格講座】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | 瀧内賢 |

| 発売日 | 2017年10月18日 |

| 価格 | 1,980円 |

| ページ数 | 281ページ |

| kindle版 | アリ(1,782円) |

| Amazon評価 | 4.2 |

| 試し読み | アリ |

seoに特化させた文章を281ページにもおよんで解説してくれるわけですから、非常に中身の濃い書籍といえます。

沈黙のWebライティング同様にお値段が高めですが、それに見合った書籍と言えるでしょう。

試し読みも可能ですので、パラパラッと読んでみてくださいね。

新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング (できるビジネス)

文章を書くことが苦手な人におすすめなのが『新しい文章力の教室』。

この本は文章を書くのがなぜ苦手なのかを論理的に説明しており、その解決方法を端的に示してくれます。

ブログやSNSの文章術をワンランクアップさせたい人に読んでほしい一冊ですね。

【新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング (できるビジネス)】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | 唐木元 |

| 発売日 | 2015年8月7日 |

| 価格 | 1,430円 |

| ページ数 | 208ページ |

| kindle版 | アリ(1,168円) |

| Amazon評価 | 4.3 |

| 試し読み | アリ |

ページ数は200ページ前後と控えめですので、読み終わるのにそれほど時間もかからないでしょう。

まずは試し読みをしてみてくださいね。

SEOに効く!Webサイトの文章作成術

この本はGoogleから好かれるSEOライティングなど、コンテンツ作りの基礎的なことを学べる一冊になっています。

そして何よりも企業へのインタビューを通じて事例を数多く紹介しているのが最大のポイント。

「コンテンツを書く際に何を参考にすればよいのかわからない」という人は、この本に書かれた事例を参考にするとよいでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | ふくだたみこ |

| 発売日 | 2014年2月15日 |

| 価格 | 1,760円 |

| ページ数 | 224ページ |

| kindle版 | なし |

| Amazon評価 | 4.3 |

| 試し読み | アリ |

発売日は古いですが、『コンテンツはユーザーに寄り添って作るもの』という考えは昔も今も同じ。

そのためコンテンツ作りの根幹部分はこの本からでも十分に学べます。

そうはいっても本当に役立つかどうか不安な人もいるハズ。

そんなときは自分にとって役立つかどうかを確かめるために、試し読みをしてみてくださいね。

ネットで「効く」コピー

ネットで「効く」コピーでは、広告・メール・製品など媒体を問わず『人に読まれるコピーの書き方』が解説されています。

そのためWebサイト以外にも文章を執筆する機会がある人には、役立つ書籍といえます。

詳しい概要は以下の通り。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | 有田憲史 |

| 発売日 | 2014年8月8日 |

| 価格 | 1,760円 |

| ページ数 | 160ページ |

| kindle版 | アリ(1,672円) |

| Amazon評価 | 3.1 |

| 試し読み | アリ |

ページ数は160ページと少なめですので、あっという間に読み終わってしまうでしょう。

他の本に比べて評価が少々低いのが気になりますが、そこのところは試し読みで確認してくださいね。

10年つかえるSEOの基本

小手先のテクニックではなく「そもそもSEOってなんなの?」というところから解説をしてくれるのが、この『10年つかえるSEOの基本』です。

タイトルのとおり、流行に左右されないSEOの本質的な考え方が学べます。

詳しくは以下の通り。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | 土居健太郎 |

| 発売日 | 2015年4月23日 |

| 価格 | 1,628円 |

| ページ数 | 136ページ |

| kindle版 | 1,547円 |

| Amazon評価 | 4.0 |

| 試し読み | なし |

この書籍ではマンガ形式(SEO初心者のすずちゃんが専門家の土居くんにレクチャーしてもらう会話形式)で解説をされています。

SEO初心者でも理解しやすいように情報が構成されていますので、これからWebライティングやブログを始める人におすすめといえる、初心者向けの一冊ですね。

フルカラーでページ数も136ページと多すぎないので、サクッと読める点もおすすめですよ。

SEO対策のための Webライティング実践講座

この本では『Webで公開されるコンテンツに特化させた文章術』を学ぶことができます。

簡単に言えば、タイトル通りSEOのためのライティングスキルを学べるということですね。

ファンキーライティングなど無料の分析ツールの解説もあり、より実践に役立つ知識が身につきます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 著者 | 鈴木良治 |

| 発売日 | 2015年2月19日 |

| 価格 | 1,980円 |

| kindle版 | アリ(2,069円) |

| Amazon評価 | 4.1 |

| 試し読み | なし |

この本の特筆すべき点は情報収集や無料ツールの使い方などといった実践的なノウハウが公開されているところ。

Webライティングで右も左もわからないような初心者の方でも、即実践できるように書かれているのが良いところです。

試し読みできないのが残念なところですが、気になった方はぜひ手に取ってみてくださいね。

なお、そのほかにおすすめの本は『【初心者に人気】おすすめのライティング本|ブログや文章に役立つWebライティングを学ぼう』でまとめています。

まとめ|SEOライティングは上位表示に必須

この記事ではSEOライティングのメリットや書き方のコツ、確認するポイントなどについてお伝えしてきました。

もしもこれから「SEOライティングを勉強したい」「検索結果で上位表示を目指したい」「効果的なコツを知りたい」と思っている人はぜひ参考にしてくださいね。

記事で解説したように検索結果で上位表示されることにより、たくさんのアクセスが期待できます。

実際に、1位表示されるか10位表示になるかで、クリック率に雲泥の差が出ることがわかりましたよね。。

そして、SEOライティングで上位表示をめざすなら、記事で紹介してきたコツや書き方、ポイントを参考にするのがおすすめです。

今後あなたのコンテンツ成長の参考になるとうれしいです。

ぜひ試してみてくださいね!

コメント

[…] なお、SEOライティングのテクニックに関しては『SEOライティングのコツ24選!初心者でも書き方次第で上位表示可能です』にまとめています。 […]

[…] また、SEOライティングに関しては『SEOライティングのコツ24選!初心者でも書き方次第で上位表示可能です』の記事で20,000字以上にわたって解説していますので、ご参考ください。 […]

[…] SEOライティングのコツ24選!初心者でも書き方次第で上位表示可能です […]